di Maurizio Meschia

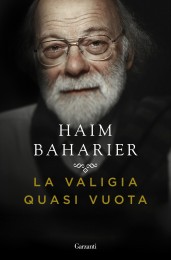

Non si può dire che Haim Baharier non riesca a sorprenderci. Studioso e maestro del pensiero di Israel, oltre che psicanalista e matematico, ermeneuta che riempie i teatri e le aule universitarie con le sue lezioni di Torà, oggi Baharier ha deciso anche di raccontarsi e scrivere. Così, questo “arredatore di precipizi”, in questi anni ci ha consegnato quattro interessanti testi (La Genesi spiegata da mia figlia, Il tacchino pensante, Le Dieci Parole, Qabbalessico) mentre oggi approda nelle librerie la sua quinta opera: “La valigia quasi vuota” (Garzanti).

Non si può dire che Haim Baharier non riesca a sorprenderci. Studioso e maestro del pensiero di Israel, oltre che psicanalista e matematico, ermeneuta che riempie i teatri e le aule universitarie con le sue lezioni di Torà, oggi Baharier ha deciso anche di raccontarsi e scrivere. Così, questo “arredatore di precipizi”, in questi anni ci ha consegnato quattro interessanti testi (La Genesi spiegata da mia figlia, Il tacchino pensante, Le Dieci Parole, Qabbalessico) mentre oggi approda nelle librerie la sua quinta opera: “La valigia quasi vuota” (Garzanti). E’ probabile che nelle intenzioni dovesse essere un romanzo, ma gli è sfuggito (meravigliosamente) di mano. Questo libro è molte cose insieme. Non è un romanzo ma lo sembra, non è un’autobiografia ma ci somiglia, non è un saggio ma molto di più, non è un “giallo” ma ne ha alcune innervature. E’ uno shiur, una lezione? Sì, anche. Tanti insegnamenti sgorgano, con naturalezza, dal testo. E anche quando la pagina vorrebbe essere “leggera”, per Baharier è irrimediabilmente mezzo di interpretazione-trasmissione di Torà.

Il “racconto” si snoda fra Parigi, Milano e altre parti del mondo, in un cambio frequente di scena tra passato e presente. Una materia ibrida e pulsante, veritiera (molto) e immaginaria (poco), che si presterebbe egregiamente per ricavarne un film. La Parigi di sottofondo è quella dell’immediato dopoguerra, degli anni Cinquanta. Sono gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza dell’autore, che viveva con il fratello più piccolo e con i genitori, entrambi polacchi scampati da Auschwitz, in un angusto appartamento del Marais. Padre e madre lavorano duramente in quel “buco”, in compagnia del ritmo ossessivo delle macchine per cucire, da cui nascerà una grande impresa.

Baharier si racconta e lucida i ricordi con nuove consapevolezze. Il ragazzino che era ascolta e assorbe tutto, cresce imbevuto di quell’atmosfera pesante e cupa che regna sull’ambiente dei reduci dai campi, le infinite sigarette, il whisky o il rum e il poker all’uscita di Shabbat a casa sua o di qualche amico di famiglia. Riunioni di “uomini e donne, dai volti scavati, cadaveri lisciati a festa per il funerale”. E poi il tempio, precettori narcolettici, rabbini senza tempo, una toccante figura di sarto maestro di Talmud che formano o supportano il suo ebraismo. E ancora, i problemi a scuola, la strada, le insolenze antisemite che il ragazzo si trova a dover fronteggiare.

Su tutto questo dipanarsi di scene intagliate con esattezza cinematografica aleggia onnipresente la figura paterna, discreta e potente, gelida e protettiva, e soprattutto quella di Monsieur Chouchani, il protagonista del libro. Enigma vivente, Chouchani appare e scompare periodicamente in quella Parigi. Non si sa da dove venga e dove vada. Porta con sé una valigia malconcia legata con una corda. L’aspetto è quello di un clochard, senza età né patria, con un eterno cappotto nero sdrucito, maleodorante ma dignitoso, sembra sceso da un altro pianeta. La sua immagine poco rassicurante è però compensata da un sapere che sembra illimitato. A Parigi viene atteso e conteso dalle migliori menti: accademici, scienziati, medici, filosofi, rabbini, che a lui si rivolgono per venirne illuminati.

Non ha un buon carattere, è scostante e di poche scolpite parole. Sa ovviamente tutto di Torà e quando parla in Tempio lo fa per scuotere, verso i reduci non ha atteggiamenti consolatori. Durante lo Shabbat viene saltuariamente ospitato in casa Baharier, il ragazzino ne ha ripulsa e timore ma con il tempo intuisce la straordinarietà di quegli incontri che lo accompagneranno per sempre e saranno linfa per il suo percorso di studioso.

Monsieur Chouchani, qui êtes-vous? Questo barbone lunare è venuto a testimoniare la fierezza della claudicanza, la precarietà della condizione umana. Chouchani impersona l’universale miniaturizzato e viene a dirci – attraverso l’autore – che l’onniscienza non è nulla senza il senso della caducità e della miseria dell’essere umano, che si può rimanere grandi pure ritraendosi e lasciando spazio, “rimpicciolirsi senza diminuirsi”. Senza sconti, Chouchani consegna il suo messaggio aspro richiamando alla responsabilità individuale e collettiva nella costruzione di una società più giusta ed equa per scongiurare, se non quella fisica, la morte delle civiltà. E lo porge al suo popolo di Israele perché se ne faccia portavoce, consapevolmente claudicante, prima di scomparire e ritornare nell’ignoto da cui era venuto.

La valigia quasi vuota è un libro più difficile da raccontare che da leggere, godibile e profondo, imprendibile come la poesia con i suoi segnali d’altrove, permeato da un sottile magnetismo che cattura e che, se ci distraiamo, ci batte delicatamente sulla spalla.

Già ma la valigia? Verrà aperta e il contenuto svelato quasi alla fine del libro.

“La valigia quasi vuota” sarà al centro di una discussione a tre fra Andrée Ruth Shammah, Filippo Timi e Haim Baharier, lunedì 10 febbraio dalle 20.30 nella Sala Grande del Teatro Franco Parenti.