di Fiona Diwan

Gershom Scholem racconta: con Pico della Mirandola e Johannes Reuchlin l’esistenza di una dottrina esoterica ebraica entra a pieno titolo nelle stanze del pensiero occidentale

Siamo in pieno umanesimo italiano: l’enfant prodige Giovanni Pico della Mirandola sta studiando con il suo maestro, l’erudito Shemuel ben Nissim – in arte Flavio Mitridate -. Scopre così l’esoterismo ebraico e se ne innamora perdutamente, a tal punto da inserire numerosi elementi tratti dai testi della Qabbalà nelle 900 Conclusiones che nel 1486, a soli 23 anni, esporrà in pompa magna davanti a papa Innocenzo VIII, in Vaticano. È subito scandalo, il papa rigetta le sue tesi come inaccettabili. In verità, l’idea di Pico e delle sue Conclusiones era quella di disegnare la mappa di un sincretismo di tutte le religioni e di tutte le scienze ivi inclusa la Qabbalà, e che l’ebraismo esoterico non era in fondo che il cristianesimo stesso. O meglio, l’idea di Pico era la ricerca di una tradizione primordiale comune a tutte le religioni, un guardare verso una rivelazione originaria comune ai monoteismi pur restando all’interno del quadro dogmatico della chiesa cattolica.

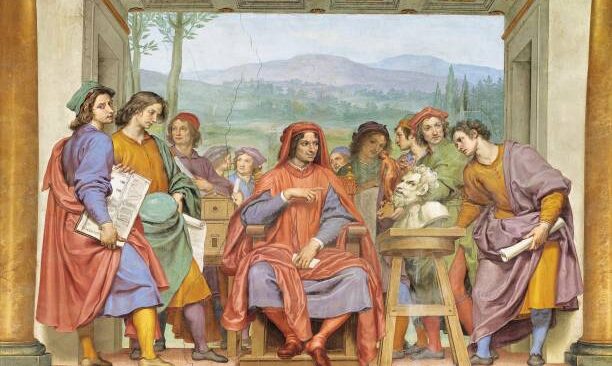

Un impegno di studio questo che aveva infervorato numerosi umanisti neoplatonici fiorentini riuniti intorno a Lorenzo de’ Medici tra il 1450 e il 1500 (ma già il tema aveva sollecitato filosofi come Nicola Cusano e Marsilio Ficino). Tuttavia, sarà con Pico e con Johannes Reuchlin che l’esistenza di una dottrina esoterica ebraica entra a pieno titolo – sebbene stravolta e saccheggiata – nelle stanze nobili del pensiero occidentale.

Un impegno di studio questo che aveva infervorato numerosi umanisti neoplatonici fiorentini riuniti intorno a Lorenzo de’ Medici tra il 1450 e il 1500 (ma già il tema aveva sollecitato filosofi come Nicola Cusano e Marsilio Ficino). Tuttavia, sarà con Pico e con Johannes Reuchlin che l’esistenza di una dottrina esoterica ebraica entra a pieno titolo – sebbene stravolta e saccheggiata – nelle stanze nobili del pensiero occidentale.

Nasce così la Qabbalà cristiana che tanta fortuna avrà nella cultura europea, in un clima di fermento intellettuale che persino nel mondo ebraico rinascimentale vedeva delle affinità tra il “divino Platone” e la Qabbalà. Non a caso, gli intellettuali ebrei italiani del Rinascimento trovarono corrispondenze tra concezione platonica, Zohar, Sefer Yetzirà e altri testi esoterici.

È oggi grazie all’editore Adelphi che Gershom Scholem torna a raccontarci la fortuna e la storia dei cabbalisti cristiani, con un volume inedito del massimo studioso della mistica ebraica: “persuaso com’era che la Qabbalà fosse la quintessenza dell’ebraismo” Scholem tentò di “denunciare la sua versione cristiana come illegittima, frutto di un malinteso o di una frode…”, scrive il curatore. Il volume riunisce tre brevi saggi di Scholem, in un excursus storico che partendo dalla figura di Johannes Reuchlin (“il primo studioso dell’ebraismo, della lingua ebraica e del mondo ebraico, l’uomo che quasi 500 anni fa ha fatto nascere la scienza dell’ebraismo in Europa”, scrive Scholem), arriva fino a definire la posizione tutt’altro che trascurabile della Qabbalà nella storia intellettuale europea.

I viaggi della Qabbalà

Come è arrivata la Qabbalà ad agire al di fuori della tradizione strettamente ebraica?, si chiede Scholem. E così, ripercorrendone le tracce, dall’Italia ci ritroviamo in Germania, nell’Olanda di Spinoza e nell’Inghilterra elisabettiana, dove gli influssi della mistica ebraica si riscontrano nella poesia di John Milton, nei neoplatonici di Cambridge e nei seguaci di Jakob Bohme (che presero il nome di Filadelfi), fino a William Blake e poi ancora in Schelling con l’idea dello tzimtzum che acquisisce una fondamentale valenza filosofica.

In fondo, ci fa notare il curatore Saverio Campanini nella sua mirabile postfazione, Scholem per tutta la sua carriera aveva tentato di liberare la Qabbalà dalle ipoteche della sua interpretazione cristiana per ristabilirne la centralità pura e incontaminata all’interno della tradizione del pensiero ebraico. Ma per farlo doveva ricostruirne giocoforza la vicenda anche in ambito cristiano. Pertanto, questo agile volumetto costituisce un’indispensabile quanto affascinante porta d’ingresso per coloro volessero avventurarsi tra le fortune che la Qabbalà ebraica ebbe nel mondo culturale europeo, scoprendo così i suoi insospettati influssi e le sue formidabili filiazioni.

Gershom Scholem, Cabbalisti cristiani, Adelphi, pp 177, 15,00 euro