di Ugo Volli

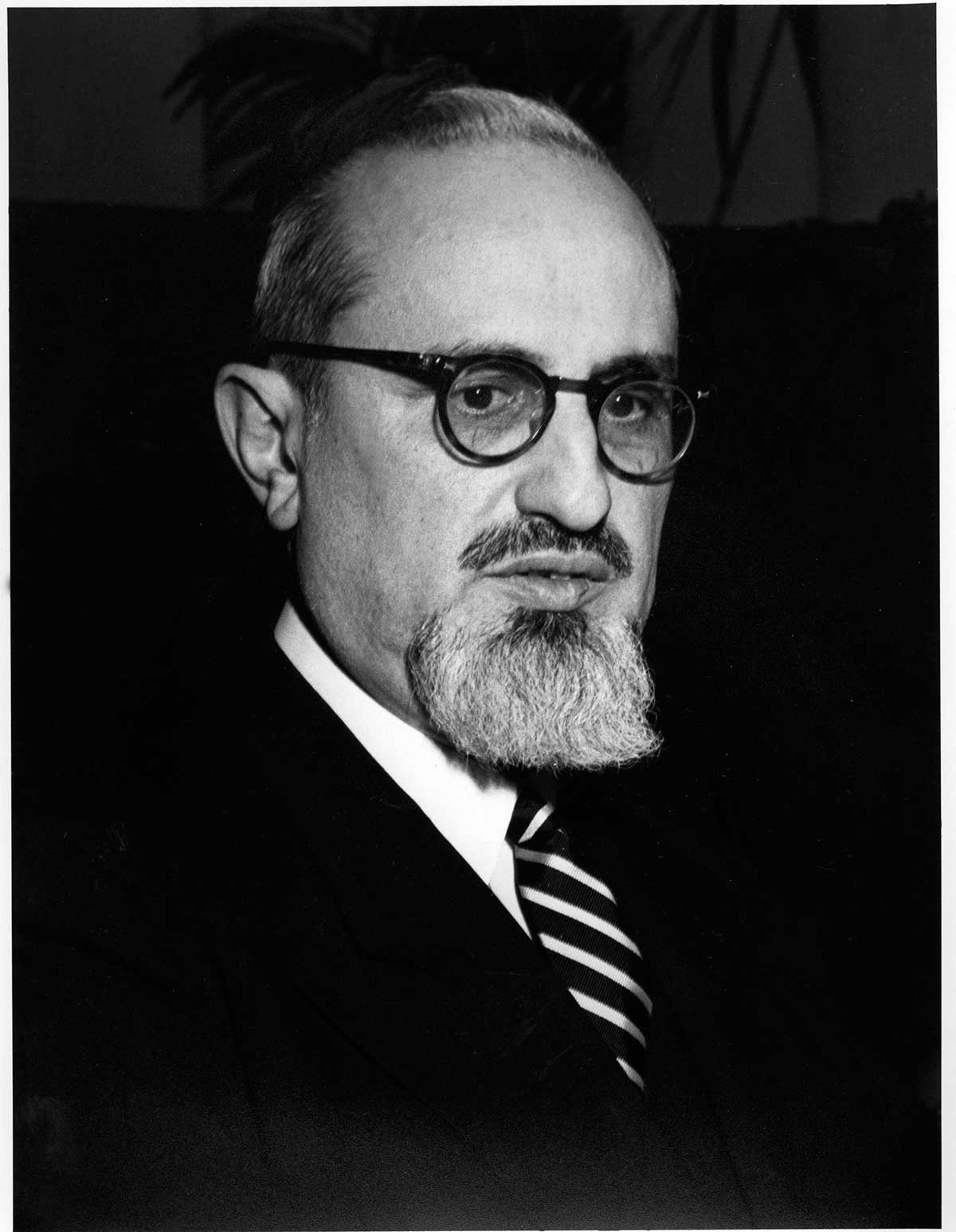

È stato spesso affermato che il Novecento, nonostante l’orrore della Shoah, è stato il secolo della cultura ebraica, o almeno della sua trionfale espansione in Occidente, pur pagata con l’assimilazione: il secolo di Freud e di Einstein, di Chagall e di Shoenberg, di Kafka e di Proust. Anche in filosofia c’è stata una grande fioritura: Hermann Cohen e Husserl, Rosenzweig e Buber e Levinas sono i nomi più importanti. Ma forse il filosofo dell’ebraismo più grande di tutti, nel Novecento, resta da scoprire, perché la cultura occidentale non lo conosce e l’ebraismo non lo considera normalmente per questa sua attività. Sto parlando di Joseph Ber Soloveitchik (1903-1993), che nel mondo ebraico americano e non solo è stato considerato così tanto un grande maestro di ebraismo da essere normalmente chiamato “il Rav” per antonomasia. Del Rav Soloveitchik il pubblico ebraico italiano poteva conoscere le “Riflessioni sull’ebraismo”, tradotta quasi vent’anni fa da Giuntina, ma mancava il suo testo più filosofico, “La solitudine dell’uomo di fede”, che grazie alla passione e all’impegno di Vittorio Robiati Bendaud viene ora pubblicata in una nuova collana di Belforte, “Biblioteca di storia e pensiero ebraici” con la presentazione di Rav Laras. È un libro breve, ma magistrale, di impressionante potenza di pensiero e competenza tanto nel campo della filosofia occidentale che della tradizione ebraica. Se si dovesse presentare a qualcuno che non ci conosce il nucleo della visione ebraica del mondo, il senso dell’ebraismo come pensiero del senso della vita umana, questo libro sarebbe certamente la scelta migliore. Soloveitchik parte da una considerazione che spesso è stata usata come arma filologica contro la fede nell’integrità della Scrittura, cioè il fatto che vi sono due diversi racconti della creazione dell’uomo all’inizio della Torah: uno che lo descrive da subito “maschio e femmina” e destinato al controllo linguistico e pratico del mondo, l’altro in cui Adamo manca di compagnia e ha come compito la coltivazione e la custodia del Giardino dell’Eden. Per Soloveitchik non sono solo la specificazione l’uno dell’altro, ma la descrizione di due dimensioni dell’umanità: quella “maiestica”, per cui l’umanità adempie un compito importante acquistando sapienza e potere, e quello “covenantal” (cioè del patto) che è l’uomo di fede, vocato alla comprensione di sé e al servizio divino. Fra questi due prototipi di umanità per l’ebraismo vi è dialettica, non contrapposizione. La halakhà, che per Soloveitchik non è semplicemente la legge ebraica ma la sintesi dell’ebraismo anche sul piano del pensiero, accetta e regola ed esteriorizza entrambi gli atteggiamenti, che possono alternarsi e fondersi nella stessa persona. Il nostro mondo privilegia con grande evidenza il momento “maiestico”, costruttivo e operativo, su quello della fede e dell’interrogazione sul senso. Ciò richiede all’uomo di fede un impegno più grande per raggiungere quella solitudine che lo costituisce e riportarne poi i frutti alla comunità di cui fa parte. Questo riassunto del saggio di Soloveitchik, denso e tersissimo allo stesso tempo, ne può solo accennare ai temi. Questo però è uno di quei libri che segnano l’esperienza di chi li legge, e sono capaci di trasformare la percezione e l’esistenza stessa di chi ne segue il richiamo.Un libro necessario oggi non solo per capire che cosa significa essere ebrei, ma per cercare di esserlo un po’ di più, un po’ meglio, un po’ più consapevolmente.

È stato spesso affermato che il Novecento, nonostante l’orrore della Shoah, è stato il secolo della cultura ebraica, o almeno della sua trionfale espansione in Occidente, pur pagata con l’assimilazione: il secolo di Freud e di Einstein, di Chagall e di Shoenberg, di Kafka e di Proust. Anche in filosofia c’è stata una grande fioritura: Hermann Cohen e Husserl, Rosenzweig e Buber e Levinas sono i nomi più importanti. Ma forse il filosofo dell’ebraismo più grande di tutti, nel Novecento, resta da scoprire, perché la cultura occidentale non lo conosce e l’ebraismo non lo considera normalmente per questa sua attività. Sto parlando di Joseph Ber Soloveitchik (1903-1993), che nel mondo ebraico americano e non solo è stato considerato così tanto un grande maestro di ebraismo da essere normalmente chiamato “il Rav” per antonomasia. Del Rav Soloveitchik il pubblico ebraico italiano poteva conoscere le “Riflessioni sull’ebraismo”, tradotta quasi vent’anni fa da Giuntina, ma mancava il suo testo più filosofico, “La solitudine dell’uomo di fede”, che grazie alla passione e all’impegno di Vittorio Robiati Bendaud viene ora pubblicata in una nuova collana di Belforte, “Biblioteca di storia e pensiero ebraici” con la presentazione di Rav Laras. È un libro breve, ma magistrale, di impressionante potenza di pensiero e competenza tanto nel campo della filosofia occidentale che della tradizione ebraica. Se si dovesse presentare a qualcuno che non ci conosce il nucleo della visione ebraica del mondo, il senso dell’ebraismo come pensiero del senso della vita umana, questo libro sarebbe certamente la scelta migliore. Soloveitchik parte da una considerazione che spesso è stata usata come arma filologica contro la fede nell’integrità della Scrittura, cioè il fatto che vi sono due diversi racconti della creazione dell’uomo all’inizio della Torah: uno che lo descrive da subito “maschio e femmina” e destinato al controllo linguistico e pratico del mondo, l’altro in cui Adamo manca di compagnia e ha come compito la coltivazione e la custodia del Giardino dell’Eden. Per Soloveitchik non sono solo la specificazione l’uno dell’altro, ma la descrizione di due dimensioni dell’umanità: quella “maiestica”, per cui l’umanità adempie un compito importante acquistando sapienza e potere, e quello “covenantal” (cioè del patto) che è l’uomo di fede, vocato alla comprensione di sé e al servizio divino. Fra questi due prototipi di umanità per l’ebraismo vi è dialettica, non contrapposizione. La halakhà, che per Soloveitchik non è semplicemente la legge ebraica ma la sintesi dell’ebraismo anche sul piano del pensiero, accetta e regola ed esteriorizza entrambi gli atteggiamenti, che possono alternarsi e fondersi nella stessa persona. Il nostro mondo privilegia con grande evidenza il momento “maiestico”, costruttivo e operativo, su quello della fede e dell’interrogazione sul senso. Ciò richiede all’uomo di fede un impegno più grande per raggiungere quella solitudine che lo costituisce e riportarne poi i frutti alla comunità di cui fa parte. Questo riassunto del saggio di Soloveitchik, denso e tersissimo allo stesso tempo, ne può solo accennare ai temi. Questo però è uno di quei libri che segnano l’esperienza di chi li legge, e sono capaci di trasformare la percezione e l’esistenza stessa di chi ne segue il richiamo.Un libro necessario oggi non solo per capire che cosa significa essere ebrei, ma per cercare di esserlo un po’ di più, un po’ meglio, un po’ più consapevolmente.