di Claudio Vercelli

[Storia e controstorie] Quella che stiamo vivendo è un’epoca senz’altro accompagnata da molte inquietudini. Il problema non è solo culturale, ossia legato alle mentalità e ai pensieri prevalenti. Non è neanche una questione di civiltà, posto che le società occidentali da tempo stanno vivendo un crescente disagio. Disagio dettato essenzialmente dal mutamento da economie e società industriali a organizzazioni collettive a prevalenza digitale, dove il nocciolo della produzione di valore è legato a una diffusa economia della conoscenza e dell’informazione. Così come a una minore occorrenza di lavoro e a una maggiore diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza prodotta socialmente.

L’apparente paradosso di questa situazione è che a fronte di un grande incremento dei saperi, ossia della loro numerosità e necessità per continuare a vivere insieme, un numero crescente di persone si sente posta ai margini, non avendo strumenti per intervenire in quei processi decisionali i cui effetti tuttavia ricadono su di esse. L’apparenza del paradosso, per l’appunto, sta nel fatto che più conoscenza circola nelle società, maggiori sono le concrete probabilità per le quali un numero crescente di individui non riesca a farne l’adeguato utilizzo. Scontando, in tale modo, il fatto di essere surclassati e subordinati dall’evoluzione dei fatti.

Non è vero che a una maggiore cognizione della crescente complessità delle cose corrisponda una altrettanto significativa integrazione delle persone nel sapere: per molte ragioni, tutto ciò semmai crea o rigenera diseguaglianze. Che pesano nelle scelte, nelle condotte, negli atteggiamenti e nelle stesse opzioni politiche di una parte importante della collettività. Anche per questa ragione le formazioni politiche che contrappongono a un tale stato di cose il richiamo a una qualche “identità” collettiva o comunque di gruppo, intesa come una condizione tanto indiscutibile quanto immutabile, una sorta di nucleo originario che non muta con il trascorrere del tempo, riescono a risultare più credibili rispetto a quelle che – invece – si richiamano al cambiamento come a una sorta di inesorabile orizzonte, sul quale la ragione umana può poco e la volontà ancora meno.

Il disagio, infatti, si colloca nella discrasia che intercorre tra la comprensione dei mutamenti e l’impossibilità personale di fare fronte ad essi. Le organizzazioni e i partiti identitari riescono, un po’ ovunque, a meglio rappresentare questa dicotomia, offrendo una qualche forma di rassicurazione nei riguardi di quanti si sentono altrimenti dimenticati o sottorappresentati. All’interno di questa traiettoria, nella quale si inscrivono fenomeni e manifestazioni populiste, sovraniste e nazionaliste, la vera posta in gioco è allora il conflitto tra la tutela del sistema delle regole vigenti e dei diritti garantiti dai sistemi istituzionali vigenti oppure la sua sostanziale neutralizzazione in nome di qualcosa di nuovo e inedito. La risposta che viene data dalle formazioni politiche identitarie, collocate soprattutto nella destra post-liberale – richiamando un passato collettivo perduto, che andrebbe ripristinato per ottenere il suo giusto riconoscimento nel presente – è quindi radicale: i sistemi istituzionali esistenti nell’oggi non sono più in grado di tutelare gli individui appartenenti al proprio gruppo di riferimento.

È dalla dismissione di essi, invece, che potrebbe derivare una nuova stagione di opportunità e di libertà. Peraltro, secondo questo filone di pensiero è l’idea stessa di libertà che andrebbe riformulata alla radice, non dovendo essere più vincolata a diritti uguali per tutti. L’argomentazione è sempre la medesima: se si è diversi, perché debbono valere le medesime regole? Non è invece preferibile che ognuno stia a “casa sua”, tra i propri pari o omologhi? Le differenti appartenenze, vanno riconosciute e tutelate nel medesimo modo? In realtà, un tale modo di affrontare i problemi si rivela pieno di contraddizioni. Il meccanismo logico che gli è sotteso non è difficile da identificare: l’idea di fondo è che i disagi e le paure che derivano dalla globalizzazione possano essere affrontati ponendo dei limiti di principio agli effetti negativi prodotti da quest’ultima. Tali limiti si possono meglio gestire tornando a una logica nazionale, basata tuttavia sull’appartenenza etnica.

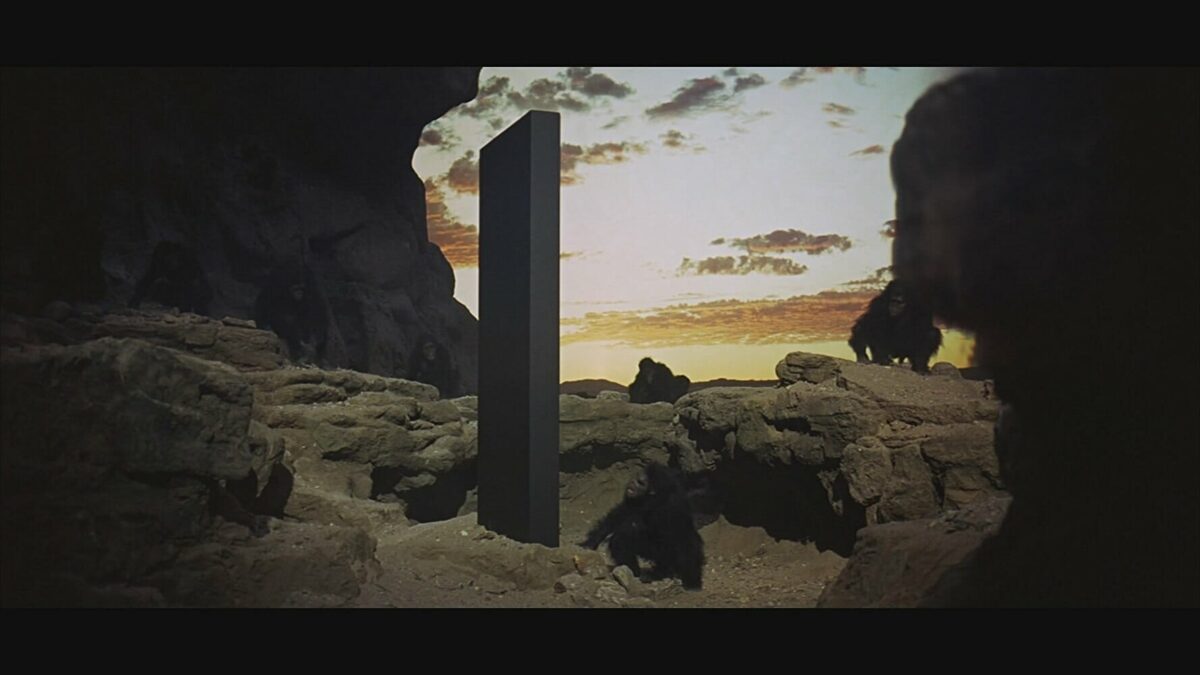

Se la globalizzazione porta a miscelare persone e interessi, allora, visti i costi sociali che essa comporta, è meglio tornare a differenziare e separare ciò che rischia non solo di non andare d’accordo, ma anche di inquinare, appartenenze e identità che debbono invece essere ripristinate nella loro autenticità originaria. Il sovranismo rimanda a questa cornice di interpretazione. Al pari di altri profili politici, richiama la necessità di rispondere all’estrema complessità delle nostre società con una loro secca semplificazione. Che è tanto più plausibile nel momento in cui le società medesime siano costituite da persone che condividono caratteri comuni. Se l’evolversi della storia porta con sé lo sgradevole riscontro che il mutamento non ha necessariamente un segno positivo e propositivo, allora forse sarebbe preferibile riavvolgerne il nastro, tornando ad un ipotetico punto di partenza.

Tuttavia, la storia “esiste” proprio per dirci che nulla di ciò che è trascorso sia destinato a ripetersi inesorabilmente. Nel bene come nel male. Le fantasie, quand’anche coalizzino per un certo periodo di tempo una parte delle società, sono comunque condannate ad infrangersi contro il muro della realtà. Che piaccia o meno. Meglio pensare, quindi, piuttosto che lasciarsi ipnotizzare. È meno gratificante ma decisamente più premiante.