di Fiona Diwan e Ilaria Myr

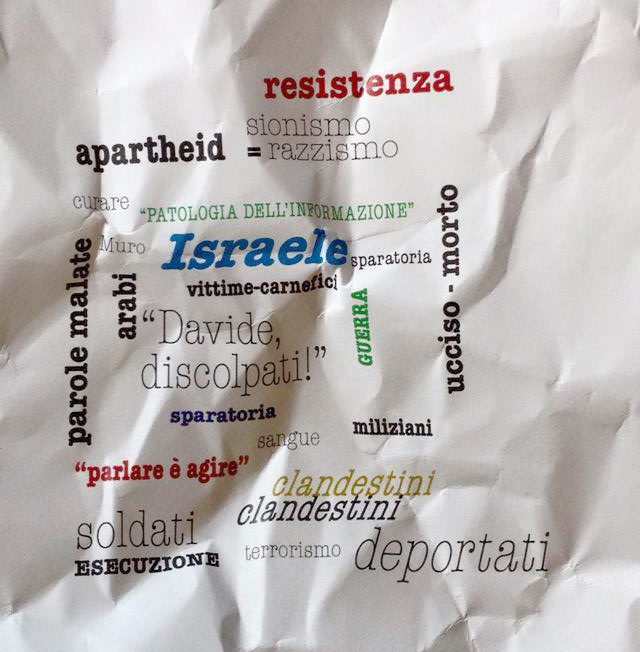

“Apartheid, muro, sionismo, resistenza, clandestino, razzismo…”. Parole malate, per le quali urge una cura. Espressioni distorte, usate come armi. Un lessico dell’odio che dilaga nei media e nell’uso comune. E che colpisce Israele e il mondo ebraico europeo (ma anche migranti e profughi).

Ne abbiamo parlato con…

«Le parole si ammalano, esattamente come i corpi delle persone. Dobbiamo curare le parole malate, quelle che demonizzano l’avversario, falsificano i fatti cercando di costruire per sé alibi e giustificazioni, parole che oggi dilagano e avvelenano sempre di più gli animi». Così parla David Meghnagi, professore di Psicologia all’Università Roma Tre, intellettuale da anni in prima linea nella denuncia di un uso distorto, perverso e improprio delle parole, così come vengono usate nel lessico della comunicazione dei media e della politica. Uno slittamento semantico, tonalità “mostruose” che parole innocue assumono a seconda dei contesti e degli oggetti a cui si riferiscono. Specie nel dibattito su Israele e sulla politica mediorientale. Curare le parole, fa notare Meghnagi, è un atto politico, non solo morale. È la premessa affinché il dibattito su Israele, specie sui media occidentali, sia ricondotto ai suoi termini reali. Le parole non sono indifferenti, ma assolutamente sostanziali. E le parole, appunto, si possono ammalare e vanno curate, come le persone.

Quali parole? Molte, sempre più numerose, e non più relative solo al tema mediorientale. Parole strattonate e piegate alla tesi da dimostrare, alle mode del momento, agli istinti da suscitare o alla coloritura politica da far prevalere. Come ad esempio “apartheid, rumeno, negro, rabbino, resistenza, miliziani, sionismo, razzismo, islamofobia, muro, esecuzione, strage, clandestino, immigrato, sparatoria…”, solo per citarne alcune, parole piegate a insulto, pervertite nel loro senso o semplicemente usate in modo denigratorio, come arma apparentemente innocua, ma in realtà che veicola contenuti razzisti o discriminatori. Pensiamo a epiteti come quello di “criminali, nazisti, assassini, razzisti, ladri della terra”, tutti termini usati sui social media quando si tratta di Israele. O a espressioni come “quelle scimmie o quegli animali”, usate all’indirizzo non solo di migranti e barconi, ma addirittura, come nel caso dell’europarlamentare Mario Borghezio della Lega Nord, nei confronti dell’ex Ministro dell’Integrazione, Cecile Kyenge del PD.

«Quando le parole malate diventano modi di dire riconosciuti e adottati “dall’uomo della strada”, ecco che si trasformano in clave, diventano disumanizzanti e veicolano una violenza micidiale. Se un politico si permette di chiamare “scimmie” i profughi, i migranti e un Ministro della Repubblica, ecco allora che c’è chi si sentirà legittimato a colpire e uccidere, come è accaduto per l’assassino del nigeriano Emmanuel Chidi Nnamdi a Fermo», spiega ancora David Meghnagi, e prosegue: «Il degrado del linguaggio veicola violenza, perché dalle parole presto si passa ai fatti. Ancora un altro esempio: il Movimento 5Stelle parla di pace, di risoluzione dei conflitti, come è accaduto durante la recente visita di Luigi di Maio in Israele: ma se andiamo a scavare, dietro questa cortina di parole c’è un mantra malato, la demonizzazione, ancora una volta, di Israele e dell’ebreo. Come pensava il filosofo Karl Popper, ci vorrebbe un codice deontologico anche per l’uso delle parole. Allo stesso modo in cui un medico è vincolato dal giuramento di Ippocrate, la stessa cosa dovrebbe valere per politici, giornalisti, tv e media, i quali dovrebbero assumersi la responsabilità dell’uso malato e omicida delle parole che utilizzano».

Parole colpite da virus, butterate da un vaiolo ideologico e per le quali urge un vaccino. Espressioni che avrebbero bisogno di un ricovero in terapia intensiva come, ad esempio, “sionismo-uguale-razzismo”. E che dire della parola “sionismo” considerata impronunciabile in qualsiasi contesto sociale che non sia ebraico, o l’aggettivo “sionista” usato come un insulto? Parole a cui bisognerebbe somministrare dosi massicce di antibiotici o antinfiammatori, o che andrebbero disinfettate (pensiamo a parole come rabbino, rumeno, clandestino, che usate fuori contesto diventano sinonimi di orribili difetti…). Al centro di tutto, non a caso, la figura del giornalista, nella duplice veste di “untore” e responsabile della diffusione di virus linguistici letali, ma anche nei panni di medico e di figura deputata a curare le parole malate.

Ma il fenomeno non nasce oggi e non è per nulla recente. Lo denunciava 32 anni fa Rosellina Balbi dalle colonne di la Repubblica e rileggere quelle parole oggi lascia sbigottiti. «Perché, come ha scritto Alain Finkielkraut su Le Matin, nei confronti di Israele c’è come una ‘indignazione selettiva’? A leggere i giornali, osserva lo stesso Finkielkraut, si direbbe che “soltanto Israele versi il sangue nel Medio Oriente, che la guerra Irak-Iran sia stato un conflitto tutto da ridere, che fino alle ultime settimane il Libano fosse una Terra Promessa”; laddove in quel disgraziatissimo Paese la guerra civile “ha fatto almeno cinque volte più vittime dell’invasione israeliana”. (…) È invece questione di parole: che in questo caso sono più che pietre. “La funzione di uno scrittore è quella di chiamare ‘gatto’ un gatto. Se le parole sono malate, spetta a noi guarirle”. Lo ha detto Sartre (e lo ha ricordato Finkielkraut). Ora, mai come in questi giorni abbiamo ascoltato un così gran numero di parole ‘malate’».

Ecco. Se non fosse per il riferimento alle guerre in Libano, in Irak e Iran, noi penseremmo che questi brani siano stati scritti in tempi recenti invece che da un articolo uscito su Repubblica il 6 luglio del 1982, dal titolo eloquente “Davide, discolpati!”, a testimonianza di quanto il problema delle “parole malate”, utilizzate in riferimento al mondo ebraico e al conflitto arabo-israeliano, sia tutt’altro che nuovo. Come non indignarsi quando sui media un terrorista viene chiamato miliziano, quando un palestinese viene “ucciso” mentre di un israeliano si scrive che “è morto”, o quando nel titolo campeggia la notizia di un attentatore freddato, salvo poi sapere che aveva assalito alle spalle un israeliano con il coltello… Per non parlare di quando un attentato a opera di un terrorista con mitra in un bar di Tel Aviv (è accaduto il 31 dicembre 2015, al Simta Bar), diventa sui giornali “una sparatoria”, termine che secondo la Treccani indica “uno scambio di colpi d’arma da fuoco tra due o più individui o tra due parti avversarie”.

«L’uso di “parole malate” è espressione di pressapochismo e pigrizia del giornalismo, non solo italiano; ma è anche un modo semplice di guardare a realtà complesse senza volerle approfondire. Le parole distorte consentono di non guardare in faccia la realtà con occhi nuovi e diversi, come se fossero una corazza attraverso la quale mascheriamo i nostri difetti e colpe. Ma le formule e le semplificazioni sono da sempre il nido naturale dei pregiudizi», spiega a Bollettino Magazine Ferruccio de Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera, oggi presidente Longanesi e del Memoriale della Shoah. «Fra i difetti del giornalismo c’è quello di usare spesso delle iperboli per raccontare dei fatti del tutto normali, esasperando i toni per rendere i colori della cronaca più vivaci. Oltre certi limiti, parliamo di “patologia dell’informazione” che fa sì che si perdano differenze e sfumature degli avvenimenti. Se tutto è tragedia, la vera tragedia non c’è, se tutto è guerra, le vere guerre vengono dimenticate e depotenziate».

Tutto ciò diventa più grave se parliamo di argomenti delicati come le guerre moderne, le contrapposizioni religiose o le grandi questioni dell’attualità. Inaccettabile, per esempio, l’utilizzo della definizione “Stato islamico” per un’entità che si è autoproclamata, mentre sarebbe corretto dire “sedicente Stato islamico”. «Ne deriva una percezione nel pubblico di uno Stato a tutti gli effetti – commenta de Bortoli -, che porta all’equivalenza con qualsiasi altro Stato democratico, Israele compreso». Oppure riguardo ai rifugiati che vengono nel nostro Paese, alcuni dei quali sono stati ospitati dal Memoriale della Shoah: «Li si definisce con la parola malata “clandestini”, come se chi fugge dal proprio Paese per cercare salvezza per sé e per la sua famiglia avesse già commesso un reato – aggiunge -, salvo poi scoprire che queste persone hanno un livello di istruzione di poco inferiore a quello degli italiani. E finendo per generare una forma di separazione che porta a un’indifferenza etica insopportabile». Così come per parlare dello sterminio ebraico durante la Seconda guerra mondiale, è giusto utilizzare il termine Shoah per difenderne l’unicità, rifiutando “olocausto”, con cui spesso si definiscono altri avvenimenti storici, altrettanto gravi ma comunque diversi.

Nei confronti del conflitto arabo-israeliano da anni assistiamo a episodi di disinformazione dovuti a mancanza di obiettività. Una disinformazione o informazione scorretta le cui cause andrebbero cercate nella storia politica italiana. «La guerra del ’67 generò nella sinistra italiana una frattura e una divisione molto forte – spiega De Bortoli -. La sinistra si è schierata contro Israele perché pensava che il socialismo arabo e Al Fatah rappresentassero una prosecuzione della lotta antimperialista e anticapitalista a livello mondiale. E siccome il giornalismo italiano è stato per molto tempo espressione della sinistra politica, fungendo da terreno di prosecuzione della battaglia politica, ci sono ancora oggi tracce di pregiudizi e posizioni derivanti da allora».

«Ogni argomento giornalistico ha la sua grammatica, ma anche la terminologia appropriata o malata. Le parole sono armi nelle mani di un giornalista, possono ferire, uccidere, lanciare ostracismi e anatemi. A volte somigliano a uova che è opportuno usare con cura, dobbiamo stare attenti a non romperle. E non scagliare parole come armi improprie, perché possono far male. Soprattutto quando si fa cronaca, le parole appropriate sono importanti. La Carta di Roma sui diritti dei migranti, ad esempio, ci dice che non si possono confondere i migranti, i rifugiati, gli irregolari. Migrante è chi sceglie volontariamente di lasciare il proprio Paese per cercare un lavoro o per condizioni economiche; rifugiato è chi ha dimostrato una persecuzione personale nel proprio Paese; l’irregolare (che non è un clandestino) è chi è entrato in un altro Paese eludendo i controlli di frontiera», spiega Gabriele Dossena, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia.

Per il semiologo e docente universitario Ugo Volli invece, parlare è agire. «Da 50 anni la filosofia del linguaggio e la semiotica hanno teorizzato che le parole servono non solo a scambiare informazioni, ma anche a spingere all’azione. Dire qualcosa in un modo piuttosto che in un altro cambia profondamente il loro impatto. Parlare vuole dire agire sulla testa degli altri», dice Volli, da sempre attento censore della terminologia sui media nei confronti di Israele e ebrei (fresco di stampa il suo saggio Israele, diario di un assedio, Proedi). «Il giornalista, quindi, utilizzando le parole di fatto “manipola” il pubblico per far sì che assuma una posizione su un determinato tema – continua -. Nel caso di Israele, però, spesso tutto ciò viene fatto con poca onestà. Ciò è evidente nel fatto che spesso sui giornali viene invertito l’ordine cronologico e causale dei fatti – Israele che reagisce a un attacco con i razzi da parte palestinese diventa l’aggressore che bombarda Gaza, così come un soldato che uccide un terrorista armato di coltello diventa l’attaccante -, con il risultato che il significato dei fatti viene profondamente stravolto. Ma è anche frequente l’utilizzo errato delle parole, come “militanti”, tradotto dall’inglese “militiaman” per i terroristi o “resistenza” per gli attacchi armati a Israele».

Se da un lato tutto ciò è espressione di alcuni schieramenti politici, dall’altro è il risultato di alcuni stereotipi duri a morire. Ecco quindi che la credenza dell’esercito israeliano che uccide i palestinesi per prenderne gli organi non è altro che una modernizzazione dell’antica calunnia del sangue, così come la notizia che Israele “ruba” l’acqua ai palestinesi, una riedizione aggiornata dell’accusa medievale di avvelenare i pozzi. «Argomentazioni usate non solo come forma di diffamazione consapevole, ma come emersione dell’inconscio culturale collettivo in cui l’antisemitismo è ancora profondamente annidato, sia in Europa che nel mondo arabo».

Come uscire allora da questa impasse? Adottando un atteggiamento diverso. «Il mondo ebraico e noi ebrei dovremmo smetterla di volerci mostrare sempre “buoni”, cercando di sfumare aspetti che potrebbero non piacere. Abbiamo il diritto di essere ebrei con la nostra storia complessa, nella nostra pluralità e le nostre infinite ragioni. Se non capiamo questo – e continuiamo a fare autocensura perché pensiamo che accettando il punto di vista dell’altro diventiamo più accettabili – continueremo a fare il gioco di chi ci vuole delegittimare».