di Francesco Paolo La Bionda

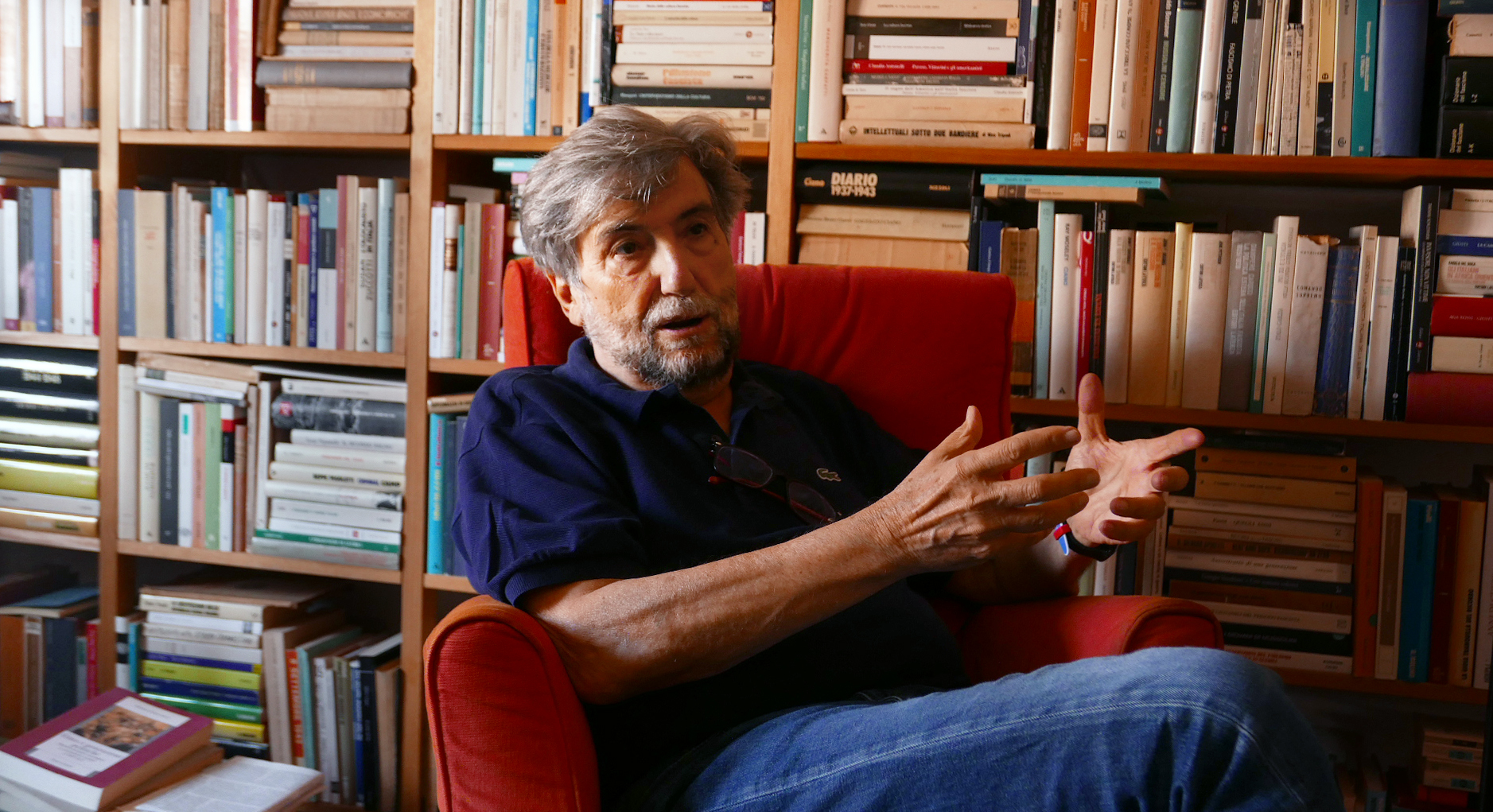

Censura sì, censura no: fino a dove può arrivare la libertà di espressione? «Essere liberi di parlare è un bene comune, da tutelare, nonostante le controindicazioni. Una società libera deve correre il rischio di tollerare anche opinioni senza senso, pericolose». Eppure, basta “sembrare” a favore di Israele per essere messi a tacere. Intervista a Ernesto Galli della Loggia, storico e intellettuale

“Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, la scrittura e ogni altro mezzo di diffusione”. Così recita l’articolo 21 della Costituzione italiana. Ma qual è il limite? Quando si può parlare di censura e quando di legittimo contenimento della violenza verbale o delle opinioni altrui? E quando, invece siamo di fronte al torvo boicottaggio di qualcuno solo perché ebreo?

Il dibattito sulla guerra tra Israele e Hamas ha spostato i termini della questione e ripropone con stringente attualità il tema della libertà di pensiero, di espressione e della censura, tema che incide con particolare rilevanza sulla stampa. Ma l’argomento tocca anche altri ambiti nella nostra società, dalla storiografia all’arte. Ne abbiamo parlato con Ernesto Galli della Loggia, 82 anni, storico, editorialista del Corriere della Sera, autore di numerosi saggi e libri, già docente presso alcune delle più importanti università italiane.

La nostra Costituzione garantisce la libertà di pensiero, attraverso l’articolo 21. Ci sono però dei limiti che anche uno stato democratico deve porre? E dove si collocano?

Il limite è fissato dal codice penale, che vieta la calunnia, l’ingiuria, l’istigazione a commettere delitti. Sono limiti sacrosanti previsti da sempre dal legislatore, e sono gli unici appropriati in un ambito così delicato. In generale sono contrario a ogni censura e favorevole alla massima libertà d’opinione e di pensiero.

Lei parla di istigazione a delinquere. Questo vale anche nel caso ideologico, ad esempio della propaganda riconducibile a un’ideologia fascista?

La Costituzione vieta la ricostituzione del partito fascista, ma non la propaganda di idee fasciste in quanto tale. Significa che se si passa dalle parole ai fatti, e si tenta appunto di rimettere in piedi un partito fascista, allora è giusto che intervenga la repressione. Se invece qualcuno sostiene, che so, che la democrazia è un sistema sbagliato, che il suffragio universale va eliminato, che serve un governo autoritario, per quanto io ritenga che siano tutte idee perniciose e dissennate, penso che non debbano essere perseguite. La libertà di pensiero e d’espressione è un bene assolutamente primario, nonostante le controindicazioni che possono esserci. Una società libera deve correre il rischio di tollerare anche opinioni senza senso, pericolose o che negano verità accertate. Come storico, ad esempio, io sono assolutamente contrario a tutte le leggi approvate negli anni passati in molti Paesi, le quali intendono mettere al bando e puniscono duramente qualsiasi versione di certi avvenimenti storici, come l’Olocausto, ritenute non conformi alla versione considerata corrispondente alla verità. Penso, come si sarà capito, alle leggi che puniscono il negazionismo, come la Legge Gayssot, francese, e quelle che ad essa si sono ispirate successivamente.

Quei tentativi invece di imporre limitazioni da parte della massa, ad esempio militanti o attivisti che vogliono impedire lo svolgimento di un evento o di un convegno, come li giudica?

In casi del genere penso che sia giusto ricorrere alla repressione più severa. In uno Stato democratico l’esercizio di un diritto fondamentale come quello a manifestare il proprio pensiero va garantito anche mediante l’uso della forza da parte dell’autorità.

Nel dibattito sulla guerra tra Israele e Hamas abbiamo assistito a diversi episodi in cui a personalità ebraiche è stato impedito di parlare, penso in particolare a due fatti accaduti in ambito universitario: David Parenzo all’Università di Roma La Sapienza e Maurizio Molinari all’Università Federico II a Napoli.

Si tratta di episodi gravi, tanto più perché accaduti tra le mura dell’università. Ho trovato davvero riprovevole l’atteggiamento dei rettori, dei consigli di facoltà o dei Senati accademici che hanno avallato l’impossibilità di parlare imposta da gruppi di facinorosi a coloro che avevano un’opinione diversa dalla loro a proposito dello Stato di Israele. È stato da parte delle autorità accademiche un atteggiamento vile, l’atteggiamento di chi per paura, per demagogia o per connivenza cede alla violenza e accetta che sia calpestata la libertà di parola. Un comportamento vergognoso che avrebbe meritato una sanzione da parte dell’opinione pubblica che invece, ahimè, non c’è stata.

Si tratta di episodi gravi, tanto più perché accaduti tra le mura dell’università. Ho trovato davvero riprovevole l’atteggiamento dei rettori, dei consigli di facoltà o dei Senati accademici che hanno avallato l’impossibilità di parlare imposta da gruppi di facinorosi a coloro che avevano un’opinione diversa dalla loro a proposito dello Stato di Israele. È stato da parte delle autorità accademiche un atteggiamento vile, l’atteggiamento di chi per paura, per demagogia o per connivenza cede alla violenza e accetta che sia calpestata la libertà di parola. Un comportamento vergognoso che avrebbe meritato una sanzione da parte dell’opinione pubblica che invece, ahimè, non c’è stata.

Ritiene che in occasione di questo conflitto l’antisionismo violento sia stato più tollerato che in passato?

Assolutamente sì. Nell’ultimo anno è stato sdoganato il cosiddetto antisionismo che nel 90% dei casi non è altro che antisemitismo travestito. Della sostanziale equivalenza tra l’uno e l’altro sono sempre stato convinto, e non da oggi. Ho una certa età e ricordo bene molti altri episodi del genere anche in passato. Anche questa volta è entrato in funzione il meccanismo per cui si afferma di attaccare le politiche dello Stato di Israele, poi si passa ad attaccare l’ideologia da cui Israele stessa è nata, il sionismo, appunto, e alla fine ciò si rivela quasi sempre come il travestimento di un puro e semplice sentimento antisemita.

Chi come lei difende lo Stato di Israele, davanti a questi avversari che possibilità ha di controbattere sul piano intellettuale?

Bisogna difendere le proprie ragioni in tutti i modi possibili, a cominciare dagli eventi pubblici come manifestazioni, riunioni, cortei, comizi e simili, per finire con gli scritti. Controbattere direttamente non sempre è possibile: per ragioni diciamo tecniche e anche perché in molte occasioni di dibattito pubblico – penso ad esempio a certe trasmissioni televisive – non sempre viene rispettata la regola di un’eguale rappresentanza delle opinioni.

In tal senso, alcune settimane fa, un suo editoriale sul Corriere della Sera (“La guerra e i crimini di guerra”) è stato oggetto di repliche polemiche. Ritiene che in quella occasione l’abbiano fraintesa?

Sì, ma anche quello capita di frequente. In Italia è abbastanza abituale perché nel dibattito pubblico è difficile che si discuta in maniera sincera. Si tende invece ad attribuire a chi non la pensa come noi quelle opinioni a cui più facilmente riusciamo a controbattere, e quindi spesso si tende a fingere di non capire ciò che l’interlocutore-avversario ha voluto realmente dire. Credo che qualcosa del genere sia successo anche riguardo a quell’articolo, a proposito del quale era facilissimo uscirsene dicendo: “Se fai questo discorso, vuol dire che sei a favore dei crimini di guerra”. Ciò che ovviamente era una pura idiozia.

Questo tipo di fraintendimento rivela comunque quanto sia molto basso, in genere, il livello del dibattito pubblico nel nostro Paese, di cui è in particolare uno specchio fedele il dibattito televisivo.

In queste polemiche nei suoi confronti vede comunque un dibattito legittimo, o ci ravvisa anche talvolta una volontà di censura?

No, non direi. Forse nelle intenzioni riposte di chi mi critica un’intenzione del genere ci sarà pure, ma fortunatamente non gli è possibile di realizzarla. Devono limitarsi a fraintendere volutamente ciò che dico.

Come valuta sia stata affrontata la guerra tra Israele e Hamas dalla stampa italiana?

La stampa italiana ha riprodotto quello che è mediamente il dibattito pubblico nel nostro Paese, quindi ha dato espressione alle diverse voci presenti, anzi probabilmente ne ha data una rappresentazione anche migliore. Nel suo complesso, infatti, la stampa ha mostrato un grado maggiore di consapevolezza e di senso dell’opportunità rispetto a quello che è stato il dibattito pubblico su questo tema in altre sedi.

E ritiene che anche a livello di copertura dei fatti e delle notizie si sia fatto un lavoro adeguato?

Solamente in parte, vuoi per simpatie politiche e ideologiche verso una parte piuttosto che un’altra, ma in buona misura per povertà di mezzi. I giornali italiani, è noto, sono in crisi, la stampa è afflitta dal calo delle vendite e quindi dalla mancanza di mezzi e non è in grado, ad esempio, di inviare inviati in giro per il mondo come fanno i media di altri paesi. Le reti televisive avrebbero forse mezzi maggiori ma preferiscono impiegarli in trasmissioni che sanno più seguite dal pubblico anziché nell’ambito delle news.

In passato lei è stato critico della cosiddetta “cancel culture” in ambito storiografico. Secondo lei, qual è il confine oltre il quale un dibattito storico sconfina nella censura, quantomeno morale?

È difficile da definire in astratto, perché dipende di volta in volta dagli argomenti di cui si tratta. Prendiamo ad esempio il dibattito sullo schiavismo, che è stato uno di quelli che ha visto maggiormente impegnati la storiografia e soprattutto la pubblicistica anglosassone, anche se da noi ha avuto un’eco minore. In questo caso, il confine tra la discussione e la pura negazione della realtà sarà indubbiamente diverso da quello che ci potrà essere, ad esempio, sul tema delle persecuzioni razziali, dell’antisemitismo o della Shoah.

Se si sostiene ad esempio che l’America è una nazione fondata sullo schiavismo, si tratta con tutta evidenza di un’esagerazione che diventa una falsificazione della realtà. Se invece affermiamo, riguardo alla persecuzione degli ebrei, che la cultura europea era stata infiltrata da secoli dall’antisemitismo in conseguenza delle sue radici cristiane, in questo caso è un’affermazione sulla quale ci può essere un ampio margine di discussione. Dipende insomma di volta in volta dal tema di cui si tratta.

Quindi il rischio che vede nell’approccio dei fautori della cancel culture è quello di voler dividere la storia, semplicisticamente, tra buoni e cattivi?

Più che altro è quello di contraffare la verità, di cambiare le carte in tavola, di porre i fatti in una prospettiva, in una successione sbagliata che non corrisponde a come effettivamente sono andate le cose, ovvero di alterare la figura dei protagonisti. Ridurre Thomas Jefferson, il terzo presidente degli Stati Uniti, a uno sporco schiavista “solo” perché era un proprietario di schiavi significa non tenere assolutamente conto della realtà del suo tempo. Essere alla fine del ‘700 un proprietario di schiavi non possiede l’insieme di significati che oggi la parola “schiavista” ha per noi.

Passando invece all’arte, questa ha sempre rivendicato una libertà d’espressione che include anche una licenza a utilizzare termini o messaggi controversi o provocatori, purché appunto per una finalità artistica. Abbiamo assistito al dibattito sul Capodanno organizzato dal Comune di Roma, che aveva invitato il trapper Tony Effe (che tra pochi giorni sarà sul palco di Sanremo) salvo poi allontanarlo per via di contenuti misogini, violenti e omofobi nei suoi testi. In sua difesa c’è stata un’ampia levata di scudi nel mondo della musica italiana e non solo, anche da parte di donne, paradossalmente, impegnate femministe contro il “patriarcato”. Si è gridato alla “censura”. Che ne pensa?

Condivido la decisione del sindaco Gualtieri. L’arte con le canzonette o le filastrocche dei rapper o trapper non c’entra nulla. Secondo il nostro codice penale offendere – per giunta davanti a migliaia di persone – gli omosessuali e le donne è un reato. Il sindaco di Roma ha fatto benissimo ad annullare l’evento.