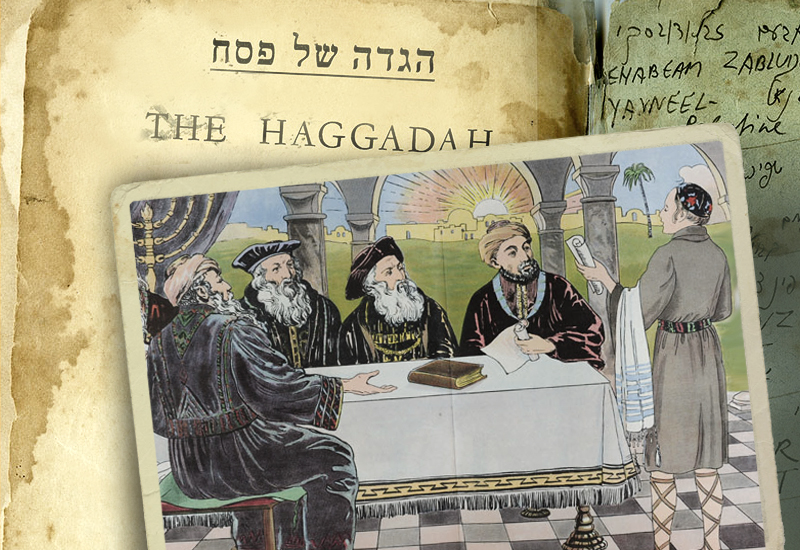

(Nella foto, un Seder di Pesach nel Ghetto di Varsavia)

di Marina Gersony

Sulle tracce della libertà nella mostra dello Yad Vashem: una tavola, una memoria, una promessa che attraversa il tempo.

«E lo racconterai ai tuoi figli». Oggi più che mai, queste parole risuonano con un’intensità nuova, quasi ancestrale, come un’eco che si leva dalle ceneri della storia e si intreccia con il dolore vivo del presente. Dopo quel tragico 7 ottobre 2023, che ha spezzato la vita di più di 1.200 persone e strappato oltre 250 anime alla libertà, Pesach non è soltanto una ricorrenza. È un atto di resistenza, di ricostruzione, di profonda ricerca del senso. Una riunione intorno a un tavolo che diventa altare, un rituale antico che si rinnova con le lacrime e con la speranza.

Pesach, la Pasqua ebraica, è da sempre celebrazione della liberazione dalla schiavitù in Egitto. Ma ogni generazione deve rileggere quella liberazione con i propri occhi, e raccontarla ai propri figli perché la memoria non sia solo ricordo, ma vita, insegnamento, atto di amore. Sul sito dello Yad Vashem, la mostra online And You Shall Tell Your Children raccoglie voci, volti, oggetti, piccoli gesti di fede e resistenza che illuminano come, nonostante l’orrore, la luce della libertà ha continuato a brillare.

Ci sono foto che parlano più di mille sermoni. Una famiglia raccolta attorno alla tavola del Seder a Vienna, nel 1933. I sorrisi, le mani giunte, la tovaglia bianca. La bellezza semplice di un momento sacro. Cosa ne è stato di loro? In molti casi, sappiamo la risposta. Ma quelle immagini resistono. Vivono. Parlano. Ci interrogano.

Durante la Shoah, Pesach si è trasformata in una lotta spirituale. Nei ghetti, nei campi, nelle soffitte dove ci si nascondeva dai rastrellamenti, c’è chi ha cercato, anche solo per un attimo, di mantenere viva la fiamma. Come Elimelekh Landau, che scrisse a memoria una Haggadah mentre si nascondeva, senza carta, senza libri, solo con l’aiuto della mente e del cuore. O chi, con pochi grammi di farina, cercava di cuocere della matzah nel ghetto di Łódź, perché rinunciare ai riti sarebbe stato come rinunciare a se stessi. Dissolversi. Sparire. Scivolare nell’oblio.

Tuvia Borzykowski, membro dell’Organizzazione Ebraica di Combattimento, ricorda il Seder celebrato alla vigilia della rivolta del ghetto di Varsavia, nel 1943: «In mezzo a questa distruzione, il tavolo al centro della stanza sembrava incongruo con i bicchieri pieni di vino, con la famiglia seduta intorno, il rabbino che leggeva l’Haggadah. La sua lettura era punteggiata da esplosioni e raffiche di mitragliatrice; i volti della famiglia erano illuminati dalla luce rossa degli edifici in fiamme».

Oggetti umili, custoditi con amore, cura e coraggio, raccontano silenziosi di quei momenti. Come il copri-matzah a strati e piatto del Seder preparati in una casa in Svizzera per bambini ebrei salvati dalle zone occupate dai nazisti. Oppure quello ricamato da Berta Weinschenk a Theresienstadt: un tessuto semplice, ma che diventa scudo, preghiera, affermazione di identità. Tutti oggetti evocativi che gridano al mondo: «Noi siamo ancora qui».

E poi ci sono le immagini dei campi per sfollati dopo la guerra. Tavole apparecchiate con piatti diversi, sedie improvvisate, ma lo stesso spirito. Lo stesso desiderio, nonostante tutto, di trasmettere qualcosa. Di costruire un ponte verso il futuro.

Settantotto anni dopo la liberazione di Auschwitz, quell’affermazione torna a essere una necessità. Dopo il 7 ottobre, Israele e il popolo ebraico nel mondo sono tornati a fare i conti con una ferita profonda. Quest’anno, molte famiglie hanno lasciato una sedia vuota al tavolo del Seder. Alcune, perché i propri cari sono ancora ostaggi. Altre, perché non ci sono più.

Alon Gat, che ha perso la madre nel massacro del kibbutz Be’eri, ha sperato fino all’ultimo nella liberazione della sorella Carmel, ancora nelle mani di Hamas. Quando la speranza era ancora viva, ha detto: «Non possiamo celebrare la nostra libertà, perché non l’abbiamo. I nostri fratelli e sorelle, madri e padri sono ancora in cattività, e dobbiamo liberarli». Parole che, nonostante lo strazio e il dolore, racchiudono forza, speranza e anche una promessa. Perché anche questo è Pesach: la fede che l’Esodo può ripetersi. Che ogni oppressione può finire, a qualunque prezzo. Che ogni prigionia conosce un’alba.

In memoria di Carmel Gat, l’ostaggio israeliano rapita da Hamas il 7 ottobre e successivamente uccisa. Il fratello Alon racconta, mentre ancora nutriva speranze che fosse viva.

Oltre i confini della mostra online, il sito dello Yad Vashem – arricchito da numerosi video disponibili anche su YouTube – si apre come un archivio d’anima, traboccante di voci sopravvissute al buio: testimoni che offrono parole colme di verità, dolore e dignità. Tra queste, una risuona come un canto antico: The Last Passover in the Warsaw Ghetto. In quel frammento di memoria, Zivia Lubetkin, Erna Rosental, Roma Frey, Ruchama Rachel Roth, Adam Melcer e Natan Tyrkiel – sopravvissuti e combattenti del ghetto – evocano l’ultima Pasqua ebraica, preparata nel silenzio teso della vigilia, quando speranza e resistenza si mescolavano al rituale del Seder. È una notte sospesa, narrata nei colori cupi degli ultimi giorni prima della rivolta. Dal cuore della mostra online di Yad Vashem Voci dall’Inferno: i sopravvissuti all’Olocausto raccontano gli ultimi mesi nel ghetto di Varsavia, questa testimonianza si accende come una fiammella che la storia non ha saputo spegnere.

E allora, in questo 2025 ancora così doloroso, conflittuale e complesso, il Seder non è solo un momento di festa. È un atto di memoria. Di speranza. Di legame profondo tra chi è venuto prima e chi verrà dopo. Il bambino che chiede «Ma Nishtanà?» – perché questa notte è diversa da tutte le altre – lo fa da secoli. Ma oggi, quella domanda vibra con forza nuova. È un invito a guardare con occhi aperti il nostro presente, a non restare indifferenti, a fare in modo che nessuna sedia resti vuota troppo a lungo.

«E lo racconterai ai tuoi figli» non è dunque solo un comandamento. È una chiamata all’umanità. Un imperativo morale. Una preghiera per la libertà di tutti, ieri, oggi, e domani. E forse, tra le righe dell’Haggadah, nelle pieghe di una tovaglia tramandata, in un gesto silenzioso fatto attorno al fuoco o davanti a una candela accesa, potremo ancora riconoscere ciò che ci rende umani: la capacità di ricordare, di tramandare, e di sperare. Nonostante tutto. Perché Pesach non finisce mai davvero. Finché qualcuno si siederà a quella tavola per raccontare, il futuro continuerà a esistere.