di Fiona Diwan

«Amo il design ma non sento il bisogno di possedere degli oggetti. Vivo di poco, come un asceta. Quando vedo cose che mi piacciono preferisco portare a casa dei feelings, delle emozioni non delle cose. Da bambino non avevo nulla. Solo pochi giocattoli. E così ho imparato a crearli con niente, giochi che piacevano a me. Io sono ancora come un bambino. I miei clienti mi chiedono di fare una cosa e io ne faccio un’altra. Non per capriccio, intendiamoci. Forse piuttosto perché mi porto dietro le mie paure, le ansie, una dimensione emozionale e inconscia di cui non riesco a liberarmi». Così parla Ron Gilad, 40 anni (è nato nel 1972), nuova star del design internazionale, israeliano di Tel Aviv, vissuto a New York e tornato stabilmente oggi in Israele,vincitore dell’edizione 2013 del prestigioso Wall Paper Award come designer dell’anno. Un po’ Tim Burton un po’ Bruno Munari, con una fascinazione euclidea per la semplicità geometrica delle forme, Ron Gilad ha un approccio giocoso e insieme emotivo al design, concettuale, irriverente a volte surreale, con oggetti capaci di intercettare il paradosso, il senso dell’assurdo, il gioco delle sproporzioni e un ironico gusto dadaista.

«Amo il design ma non sento il bisogno di possedere degli oggetti. Vivo di poco, come un asceta. Quando vedo cose che mi piacciono preferisco portare a casa dei feelings, delle emozioni non delle cose. Da bambino non avevo nulla. Solo pochi giocattoli. E così ho imparato a crearli con niente, giochi che piacevano a me. Io sono ancora come un bambino. I miei clienti mi chiedono di fare una cosa e io ne faccio un’altra. Non per capriccio, intendiamoci. Forse piuttosto perché mi porto dietro le mie paure, le ansie, una dimensione emozionale e inconscia di cui non riesco a liberarmi». Così parla Ron Gilad, 40 anni (è nato nel 1972), nuova star del design internazionale, israeliano di Tel Aviv, vissuto a New York e tornato stabilmente oggi in Israele,vincitore dell’edizione 2013 del prestigioso Wall Paper Award come designer dell’anno. Un po’ Tim Burton un po’ Bruno Munari, con una fascinazione euclidea per la semplicità geometrica delle forme, Ron Gilad ha un approccio giocoso e insieme emotivo al design, concettuale, irriverente a volte surreale, con oggetti capaci di intercettare il paradosso, il senso dell’assurdo, il gioco delle sproporzioni e un ironico gusto dadaista.

Oggetti capaci di invertire la pesantezza in leggerezza e viceversa, la staticità in dinamismo. E’ il caso della stabilità fragile del tavolino Panna Cotta per Molteni – in marmo e ferro- , del Wall Piercing per Flos, -una geniale luce integrata al muro che è una vera scultura luminosa, nonché il lavoro che ha consacrato Gilad star planetaria-, l’armadio Cabinet per Adele C., massiccio e gigantesco che poggia su piedi a forma di esili seggioline Thonet di misura lillipuziana. Razionale e favolistico, astratto e ironico, citazionista ma mai pedante, Ron Gilad crea pezzi che sembrano unici, che amoreggiano con l’arte, che ci parlano di recupero della memoria e di oggetti del passato; come ad esempio accade con la Miniteca di Flos, il vecchio abat jour cianfrusaglia che persino Guido Gozzano avrebbe gettato tra le ortiche di Nonna Speranza: ecco, Ron Gilad non solo li reinventa come lampade ma riesce a persuaderci della loro dignità di opera d’arte mettendoli in una teca. Molto più di semplici pezzi di design. Oggetti ibridi, pieni di humour e eleganza. Rigore e immaginazione, un teatro dell’assurdo dove gli oggetti non sono mai quello che sembrano, i pezzi di Gilad sono oggi nella collezione permanente del Metropolitan, del Museo di Arte e Design di New York e del Museo d’Arte Moderna di Tel Aviv che, nel prossimo luglio. gli dedicherà una mostra personale.

Da Molteni a Flos, da Dilmos a De Castelli… I suoi rapporti con il design italiano sono ormai strettissimi.

Mi trovo molto bene con gli italiani, meno nevrotici e anticonformisti di noi di Tel Aviv: siete esattamente una via di mezzo tra gli americani e gli israeliani, caldi, ospitali e accoglienti come in Israele ma più corretti che da noi. E non siete rigidi e pieni di regole, come gli americani, così politically correct.

Il suo lavoro è caratterizzato da una forte dimensione linguistica, razionale e inconscia al tempo stesso. Lei crea armonie dove abitualmente troviamo solo dissonanze…

Credo che la cosa dipenda dal mio approccio. Io non faccio differenza tra me stesso e il mio lavoro, non distinguo tra ciò che sono e ciò che faccio. Paure, ansietà, disordine interiore: tutto finisce in ciò che faccio, io non posso ignorarli quando disegno, anzi. Sì, certo, quando creo una lampada so che è un oggetto preciso, definito, apparentemente lontano da emozioni o paure -al massimo può illuminare le mie ansie –ride, ndr-. Ansietà e fobie che invece sono presenti nel processo che sta a monte, quello ideativo: presiedono al mio bisogno di sentirmi sicuro, protetto. Sono d’accordo con lei quando mi accosta a Tim Burton: come lui, anche io porto dentro alle mie creazioni l’intero mondo di inquietudini che abitano il mio spazio interiore. I film del geniale Tim Burton riflettono la sua grande paura della gente, delle strade, della massa. I miei oggetti rispecchiano le mie nevrosi anche se non lo danno a vedere. C’è un pacchetto emozionale che mi porto sempre dietro e che sostanzia il mio lavoro. Ecco perché tra me e le mie creazioni non c’è scission ma assoluta fusionalità. Gli oggetti che creo sono pezzi di me, parte di me, semi del mio spirito, qualcosa che germina da quell’humus disagiato e ansioso.

Il suo sito si chiama Designfenzider. Perché questo nome?

Io non ho un sito web, i due che portano il mio nome (rongilad.com; rongiladdesignfenzider), non sono miei ma appartengono al mio ex socio americano, con cui ho rotto tutte le relazioni dal 2007. Lui si è preso tutto ciò che era mio. La proprietà di quel brand è rimasta a lui, anche se c’è il mio nome e c’è la mia storia. Seifenzider è il vecchio nome della mia famiglia: in Germania, gli ebrei assumevano il nome della professione che facevano e in tedesco Seifenzider, significa fabbricante di saponi. I miei nonni arrivavano da Russia e Germania e quando approdarono in Israele chiesero di cambiare il nome, volevano che suonasse meno europeo (e quindi meno legato al vissuto di persecuzioni da cui scappavano), e scelsero di chiamarsi Gilad, un nome più israeliano. Così, per simpatia verso il mio passato, per una forma di recupero della memoria familiare, scelsi di chiamare il sito in quel modo. Ma adesso non è più mio, lo scriva.

Il tema della memoria è molto presente nel suo lavoro. In ogni oggetto lei inserisce una citazione dal passato, un elemento iconico che appartiene alla tradizione del design. Senza contare che lei ama la citazione, un tipico processo postmoderno… ed ebraico.

Io sono israeliano. Il verbo lizkor, ricordare, in ebraico, è una delle parole chiave della nostra tradizione. Ci è vietato dimenticare, perché solo con la memoria riusciamo a sapere chi siamo e questo è un pilastro della sensibilità ebraica. Le risponderò con una citazione: Isaac Newton disse una volta che per guardare lontano dobbiamo salire sulle spalle dei giganti e che non si può guardare avanti senza imparare da coloro che sono esistiti prima di noi. Non esiste l’innovazione pura; esiste l’elaborazione, la mutazione di qualcosa che è esistito prima di noi. Ciò che penso e che progetto richiama sempre ciò che è stato fatto e pensato prima di me.

Io non invento nulla, in un certo senso tutto esiste già. Il mio processo creativo consiste nel far emergere aspetti nascosti, connessioni nuove tra le cose e le forme, rielaborarle e riconnetterle l’una con l’altra, creando poi una terza cosa che è frutto di una mia intuizione.

Lei è cresciuto in un piccolo appartamento Bauhaus a Tel Aviv. In che modo il Bauhaus ha influenzato il suo gusto e visione?

In nessun modo. È stata piuttosto l’atmosfera di casa, quei pochi pezzi che avevamo che mi hanno influenzato. Sono il più piccolo di quattro fratelli, -tre maschi e una femmina, una famiglia piuttosto religiosa-. Avevo pochissimi giocattoli e ho imparato a crearli dal nulla. Questo ha influenzato la mia percezione. Ad esempio, che due valigie messe sotto un asse possano diventare un tavolo.

È stata quindi l’Accademia di Bezalel ha darle un imprinting determinante?

Sì, assolutamente. Io penso che la chiave della mia formazione sia stato il mix tra le griglie rigide datemi dall’Accademia e la totale libertà sperimentata all’interno di quelle griglie.

La sua mostra al Museo di Tel Aviv a luglio 2013 è concomitante a quella di un altra star israeliana, Ron Arad, al Museo del Design di Holon…

Una curiosa simultaneità. Si vede che i creativi israeliani stanno diventando di moda (ride, ndr).

Lei ha sempre coltivato un approccio ludico, ama giocare con i simboli del design. Quali sta rivisitando oggi, per la mostra di luglio?

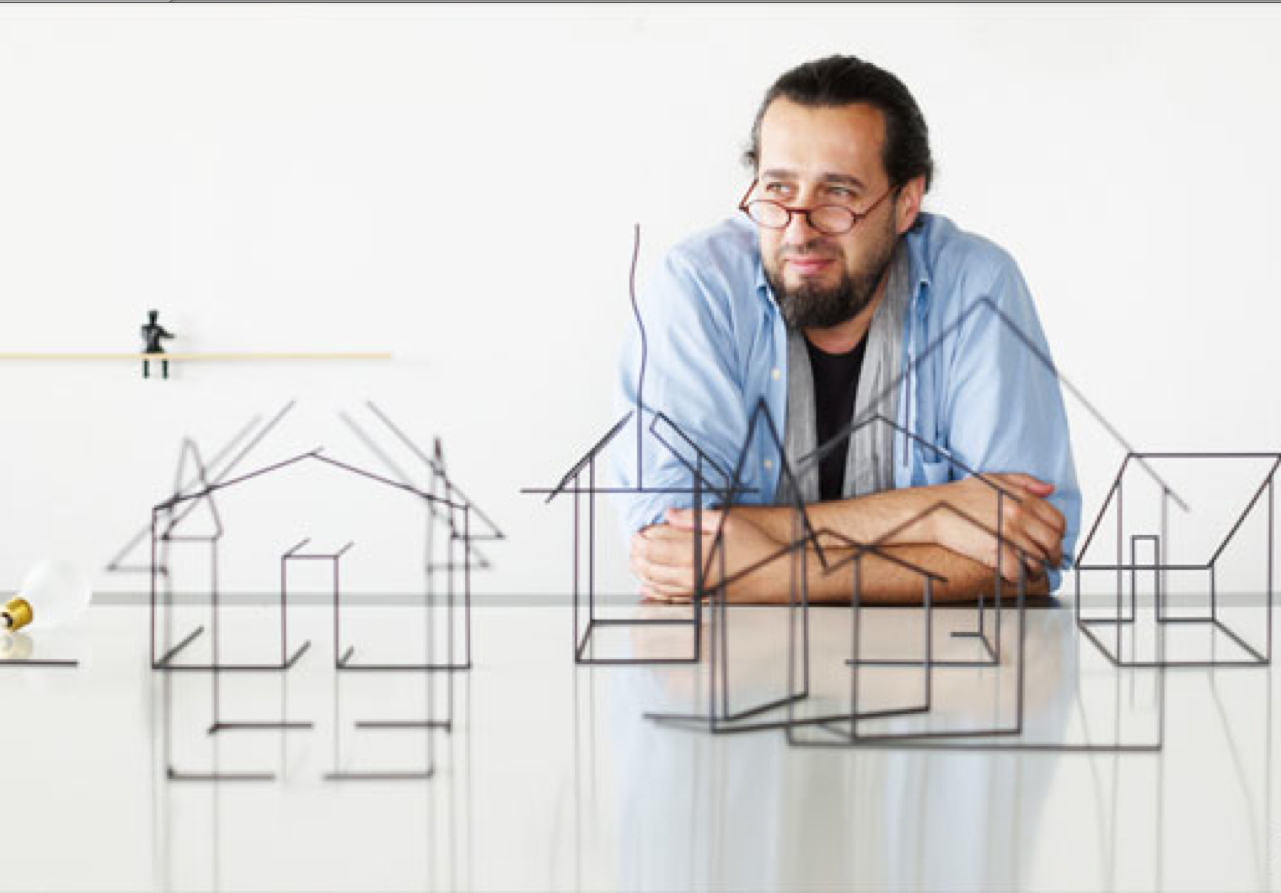

L’icona della casa, la tipica casetta col tetto rosso che disegnano i bambini, quella col caminetto e il comignolo in cima. Un lavoro che sarà al Museo di Arte Moderna Tel Aviv. Come si presenta? In genere, la prima cosa che faccio è pensare al feeling che mi suscita una cosa. È home oppure house? È casa o focolare? Se home è il feeling, la percezione, se è sicurezza, calore, accoglimento, allora house è la costruzione, la forma della casa, il suo disegno. Mi piace giocare con questi simboli e con questa idea. Ragione e sentimento, appunto.

Lei spesso usa la parola insoddisfazione per definire i suoi d’animo, dissatisfaction è un termine che ricorre molte volte. Perchè?

Non si tratta di un’esangue o svenevole posa intellettual-mondana- esistenziale. In ebraico tutti i nomi hanno un significato. Il mio nome, Ron, significa felicità. Eppure, io non ricordo un solo minuto della mia vita interamente felice o soddisfatto. Sono fatto così: se ottengo una cosa, so per certo che non ne avrò un’altra. È la mia natura?, è la condizione ebraica? Non so. Essere insoddisfatto è cercare di essere felice senza mai riuscirci…

Che cosa pensa dell’esito delle elezioni in Israele? È preoccupato per la situazione?

Finalmente facce diverse, sangue nuovo! Fin dall’inizio era chiaro che nulla di estremo sarebbe emerso da queste elezioni. Yair Lapid ha vinto perché ha un’immagine molto politically correct, non ha estremizzato nessuna delle proprie posizioni e soddisfava le aspettative di tutti coloro che volevano scappare dal caos di Bibi e Libermann. Il padre di Yair Lapid era un uomo -e un politico-, molto brillante, onesto, integerrimo. Sono contento che Lapid abbia vinto, che ci sia ricambio alla Knesset. Anche Naftali Bennet è una nuova generazione, tra i religiosi. Almeno si tenta un rinnovamento e non resta tutto congelato come è accaduto finora.