di Ugo Volli

La bellezza è un’esperienza umana universale e non manca certo nella tradizione ebraica. Ecco qualche esempio. Il più bello (tov) di tutti i figli di Israele viene definito dal Libro di Samuele Saul, quando è scelto come primo re; bella (iafà) è detta la protagonista del Cantico dei cantici; belle (tov) le tende di Israele, lodate controvoglia dal profeta nemico Bilam; belli o buoni (la parola è sempre tov) i frutti della Creazione. Artisticamente elaborati in maniera sublime sono descritti dalla Torà gli arredi del Tabernacolo del deserto, in particolare i cherubini e la menorà e gli abiti dei sacerdoti; e poi lo stesso vale per il Tempio di Salomone che ne riprese in forma diversa le funzioni, dove era celebrata anche la bellezza musicale nei canti dei leviti. Il cedro che si usa nella liturgia di Sukkot è definito frutto dell’albero bello (pri etz hadar). La tradizione loda la bellezza di Sara, Rebecca, Rachel e Ester. Spesso poi si allude alla bellezza della Torà e dello studio.

Ma nella tradizione ebraica non c’è una teoria della bellezza, come la troviamo accennata in Platone e in Aristotele e poi sviluppata in Europa a partire dal Diciottesimo Secolo sotto il nome di “estetica”. Vi sono diverse ragioni per questa assenza, innanzitutto il fatto che la Torà scritta e anche quella orale sono molto più interessate alla concretezza dei casi e delle storie che alle teorie definitorie. Ma soprattutto più che all’estetica la tradizione ebraica è attenta all’etica, al modo in cui si costruisce una vita buona a partire da relazioni e dati di fatto, compresa quella proprietà così influente che è la bellezza.

Quando il Talmud cita la bellezza lo fa dunque per interrogarsi su come essa influenza il comportamento e su come bisogna reagire a questa influenza. Qua e là racconta di maestri belli, fra i quali spicca Rabbi Yohanan, ma sono citati anche Rabbi Kahana e Rabbi Abbahu, di matrone romane che li apprezzano, del fascino che esercitano e delle azioni che essi compiono o rifiutano. Vi si parla anche dei rischi della bellezza naturale, che può distrarre dallo studio, ma va comunque celebrata come un dono divino: nell’incontrare fenomeni naturali particolarmente belli o maestosi si usa dire una benedizione o altre espressioni di gratitudine, come quella tratta dal salmo 104: “Quanto sono grandi le tue opere, Tu hai fatto tutto con sapienza, il mondo è pieno delle Tue creature!”.

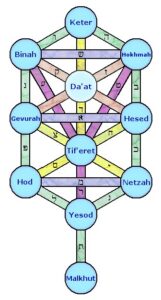

La bellezza è dunque legata alla Divinità, ma non fa parte dei suoi attributi più tradizionali, perché potrebbe essere in contrasto con la trascendenza assoluta del monoteismo e far pensare che sia possibile osservare direttamente la Divinità. Nella Qabbalà però fra le dieci Sefirot (modalità divine) che articolano il modo in cui il Divino si rapporta al mondo, o forse il modo in cui noi possiamo comprenderlo, ne compare una, la sesta, “Tiferet”, che è centrale nello schema grafico che rappresenta in forma di albero queste proprietà. Essa rappresenta per l’appunto la bellezza, la compassione, il Principio di armonizzazione, la gloria divina, cioè, si potrebbe dire, l’esperienza del divino come sintesi dei valori positivi. Anche in questo caso, naturalmente, non è in gioco una teoria filosofica di stampo greco o occidentale né tanto meno un’estetica in senso moderno; si tratta di una modalità di relazione dell’essere umano con la trascendenza, del cogliere il divino nella sua dimensione radiosa e armoniosa.

La bellezza è dunque legata alla Divinità, ma non fa parte dei suoi attributi più tradizionali, perché potrebbe essere in contrasto con la trascendenza assoluta del monoteismo e far pensare che sia possibile osservare direttamente la Divinità. Nella Qabbalà però fra le dieci Sefirot (modalità divine) che articolano il modo in cui il Divino si rapporta al mondo, o forse il modo in cui noi possiamo comprenderlo, ne compare una, la sesta, “Tiferet”, che è centrale nello schema grafico che rappresenta in forma di albero queste proprietà. Essa rappresenta per l’appunto la bellezza, la compassione, il Principio di armonizzazione, la gloria divina, cioè, si potrebbe dire, l’esperienza del divino come sintesi dei valori positivi. Anche in questo caso, naturalmente, non è in gioco una teoria filosofica di stampo greco o occidentale né tanto meno un’estetica in senso moderno; si tratta di una modalità di relazione dell’essere umano con la trascendenza, del cogliere il divino nella sua dimensione radiosa e armoniosa.