di Fiona Diwan

Il 6 febbraio alle ore 18 alla Sala Buzzati della Fondazione Corriere della Sera (via Balzan 6) ci sarà la presentazione del libro ‘Due lingue due vite – I miei anni svizzeri 1943-1945’ di Franco Debenedetti. Interverranno Franco Debenedetti, Ferruccio de Bortoli, Fiona Diwan, Antonio Foglia, Claudio Giunta. Ingresso libero con prenotazione.

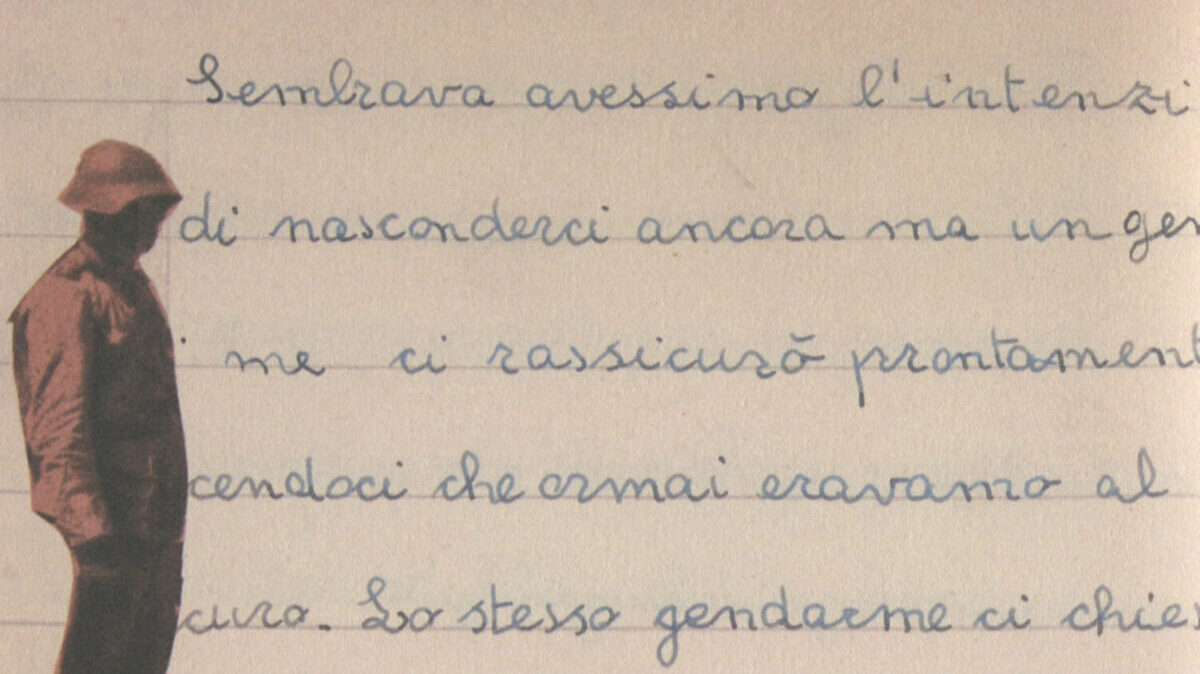

Non è banale pensare a un bambino di dieci anni che da Asti fugge in Svizzera con la famiglia e che in piena guerra scrive un diario perfetto, con la tenera e regolare calligrafia di uno scolaro delle elementari, e poi incolla ritagli di giornale sul diario e doviziosamente documenta con fotografie ciò che vive e scrive. Un bambino che ancora non ha fatto il bar-mitzvà che ascolta e trascrive le sue giornate a Lucerna, che impara il tedesco in poco più di tre mesi per poter accedere al Ginnasio Cantonale, che affronta l’ignoto con vorace curiosità tuffandosi in un mondo sconosciuto dopo essere passato attraverso il buco del filo spinato che, nei boschi intorno a Chiasso, divideva l’Italia dalla Svizzera, la via del rifugio.

Quel bambino di dieci anni oggi ne ha 92, è Franco Debenedetti, torinese, senatore della Repubblica, ingegnere, imprenditore, politico, firmatario di diversi disegni di legge, amministratore delegato di società (ex Fiat, ex Olivetti…), saggista ed economista, oggi Presidente dall’Istituto Bruno Leoni.

Quel bambino di dieci anni oggi ne ha 92, è Franco Debenedetti, torinese, senatore della Repubblica, ingegnere, imprenditore, politico, firmatario di diversi disegni di legge, amministratore delegato di società (ex Fiat, ex Olivetti…), saggista ed economista, oggi Presidente dall’Istituto Bruno Leoni.

Con Due lingue due vite – I miei anni svizzeri 1943-1945 (Marsilio), Franco Debenedetti manda oggi alle stampe il racconto di una doppia identità, italiana e tedesca, una duplice infanzia in fuga dalla Seconda guerra mondiale (il libro verrà presentato alla Fondazione Corriere della Sera – Sala Buzzati, via Balzan, il 6 febbraio 2025 da Ferruccio de Bortoli, Fiona Diwan, Aldo Cazzullo, Antonio Foglia, ore 18.00). Un libro che è molto più di un memoir: un documento con un valore storico che trascende la vicenda personale, un documento puntiglioso di spostamenti, eventi, cronache, annotate con la sensibilità di un pre-adolescente. Fotografie, cartoline, lettere, ritagli, biglietti di treno, materiale d’epoca arrivato intatto fino a oggi, conservato religiosamente e diventato appunto documento.

«Nel 1943 arrivano i tedeschi, ci sono le milizie dell’RSI, mio padre Rodolfo giudicò che fosse troppo pericoloso per chi si chiamava Debenedetti restare in Italia. Mia madre regalò a me e a mio fratello Carlo due libretti su cui annotare quanto ci stava accadendo: così, scrivere il diario divenne una abitudine spontanea per due anni. Seguivo sbarchi e battaglie sul Luzerner Tageblatt, incollavo le foto dei rotocalchi, le strette di mano tra americani e russi sulle rive dell’Elba, le foto di Yalta, quelle dei campi di sterminio… Oggi ho cercato di far rivivere le ansietà e le speranze con cui leggevo quei fatti sui giornali».

Franco Debenedetti racconta di suo nonno Israel, avvocato, per decenni Presidente della Comunità ebraica di Asti; racconta di suo cugino Corrado che, dopo il confino e la prigione, arrestato dai fascisti, decide di non voler più restare in Italia, un Paese che tradisce i suoi ebrei, e che sceglie di emigrare in Israele, dove fonderà il kibbutz Ruhama; racconta delle sue lontane origini spagnole, risalenti alla fuga dei Baruch-Debenedetti nel 1530; racconta del prestito di venti mila lire fatto dai suoi alla famiglia Bergoglio, quella di papa Francesco, originari di Asti, denari poi restituiti.

«Avevo dieci anni, era dopo l’8 settembre 1943: eravamo sfollati in campagna, nei dintorni di Asti. Una giornata di sole, tutti distesi sul prato davanti a casa. All’improvviso, dalla collinetta davanti vediamo sbucare un soldato senza armi né zaino che correndo punta verso di noi. “Mi scusi signora, mi saprebbe indicare la strada per… Napoli? Dov’è il sud?”. Restammo interdetti, era surreale, lui lo chiese a mia madre e capimmo così che l’esercito era in disfatta, allo sbando. Oggi quando mi chiedono in che misura ti senti ebreo, rispondo che sono un ebreo cresciuto da cattolico».

Come lampi di luce, alcuni ricordi accecano, sono insostenibili e dolorosi, ad esempio quelli delle torture, deportazioni e uccisioni di parenti cari («due nostri cugini furono presi: lei morì “scuoiata” a Buchenwald; lui impazzì e nostro padre lo mantenne fino a che fu in vita»).

Altri ricordi invece ti pugnalano alle spalle, di sorpresa: il colonnello svizzero Otto Meyer che salva loro la vita, l’affetto di Adrienne che in tre mesi riesce a insegnargli i rudimenti della lingua di Goethe e Thomas Mann, idioma che lui amerà tutta la vita. Due lingue, due fortune, due universi, due vite.

QUI il video dell’incontro alla Fondazione Corriere della Sera