di Ugo Volli

[Scintille. Letture e riletture]

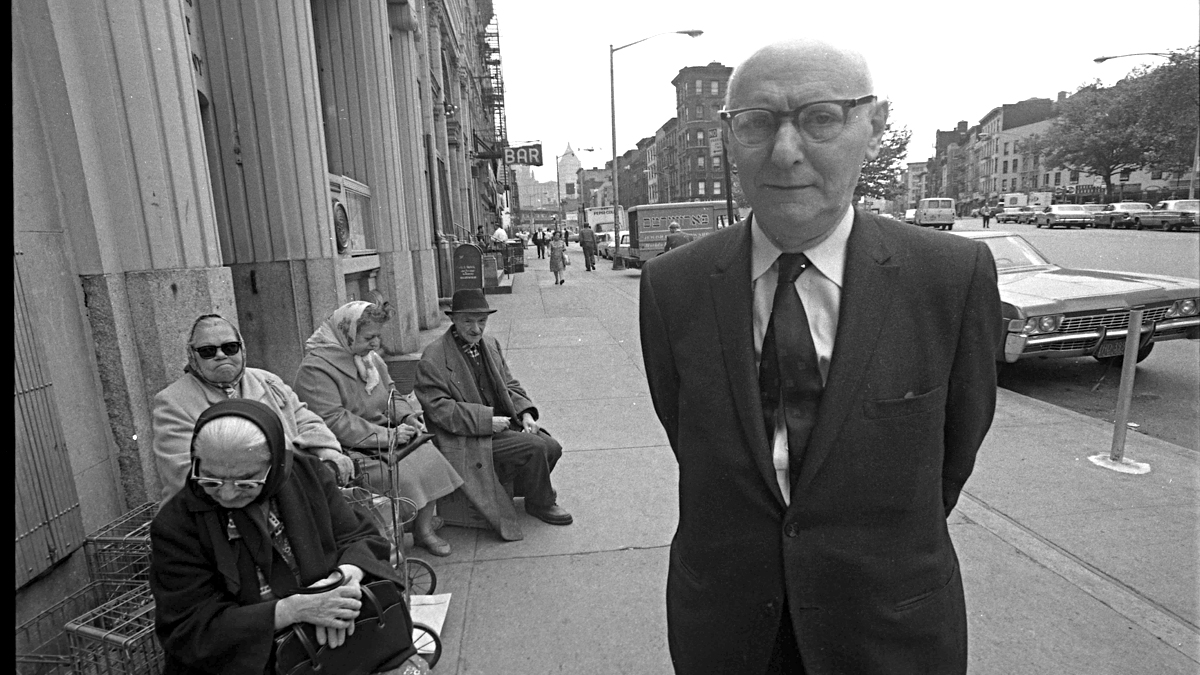

È impossibile non amare Isaac Bashevis Singer, le sue storie meravigliose ma assolutamente prive di retorica dal mondo degli Shtetl polacchi, la sua scrittura limpida e concreta, i suoi personaggi bizzarri e perfettamente credibili, la narrazione di un’umanità piena di fede e di miseria. In chi lo legge vi è la tentazione di pensarlo come un narratore immediato che esprime senza filtri il suo ambiente. Invece non è così. Educato religiosamente con una notevole cultura ebraica tradizionale dalla sua famiglia di rabbini chassidici, fin dall’adolescenza Singer fu anche un appassionato lettore (in lingua originale) di letteratura e filosofia occidentale, un traduttore di professione, un giornalista culturale pieno di curiosità, un saggista morale e politico. Insomma un intellettuale colto e raffinato, che misurava la sua arte non solo con la tradizione ashkenazita, ma col contesto della cultura europea. Per la maggior parte della sua vita, dal 1935 fino alla morte nel 1991, Singer visse a New York, senza rinunciare al suo amato idioma yiddish, ma spesso traducendosi da solo in inglese, ben integrato nella società ebraico-americana, scrivendo a un ritmo impressionante, anche dopo il Premio Nobel del 1978. Un frammento della sua attività di saggista che ci mostra questo spessore intellettuale è stato ora tradotto da Adelphi riprendendo il titolo provocatorio di un suo intervento giornalistico: A che serve la letteratura?.

È impossibile non amare Isaac Bashevis Singer, le sue storie meravigliose ma assolutamente prive di retorica dal mondo degli Shtetl polacchi, la sua scrittura limpida e concreta, i suoi personaggi bizzarri e perfettamente credibili, la narrazione di un’umanità piena di fede e di miseria. In chi lo legge vi è la tentazione di pensarlo come un narratore immediato che esprime senza filtri il suo ambiente. Invece non è così. Educato religiosamente con una notevole cultura ebraica tradizionale dalla sua famiglia di rabbini chassidici, fin dall’adolescenza Singer fu anche un appassionato lettore (in lingua originale) di letteratura e filosofia occidentale, un traduttore di professione, un giornalista culturale pieno di curiosità, un saggista morale e politico. Insomma un intellettuale colto e raffinato, che misurava la sua arte non solo con la tradizione ashkenazita, ma col contesto della cultura europea. Per la maggior parte della sua vita, dal 1935 fino alla morte nel 1991, Singer visse a New York, senza rinunciare al suo amato idioma yiddish, ma spesso traducendosi da solo in inglese, ben integrato nella società ebraico-americana, scrivendo a un ritmo impressionante, anche dopo il Premio Nobel del 1978. Un frammento della sua attività di saggista che ci mostra questo spessore intellettuale è stato ora tradotto da Adelphi riprendendo il titolo provocatorio di un suo intervento giornalistico: A che serve la letteratura?.

Il libro è diviso in tre parti, una letteraria, una di saggi teorici sulla religione e la politica, uno di materia autobiografica. Nella prima sezione Singer difende la narrativa come arte dell’individuale e polemizza energicamente con la sterilità dello sperimentalismo linguistico della letteratura del Novecento. La letteratura deve dare piacere al lettore, il suo scopo è ritrarre individui narrando le loro uniche storie, non deve cercare di sostituire questo compito con trattazioni sociologiche o psicologiche o intellettualistici giochi di linguaggio; se no diventa inutile e sterile.

Si capisce di qui come Singer valutasse il suo lavoro, eventualmente anche rinunciando alla sua pubblicazione quando gli sembrava insoddisfacente, come racconta nella terza parte a proposito di quel che doveva essere il suo primo libro di racconti. Sempre nella terza parte vi sono piccole storie autobiografiche di grande grazia, come l’evasione al circo con la sua fidanzatina Shosha. La parte più interessante per me è quella centrale. Vi è un articolo di una decina di pagine in cui Singer spiega con grandissima lucidità la dinamica dirompente che separa gli ebrei integralmente rispettosi della tradizione chassidica, i charedim, dalla società israeliana; vi si può leggere una esposizione breve e straordinariamente chiara della visione del mondo che sta alla base della Kabbalah e anche una trattazione originale e molto onesta della posizione personale dello scrittore rispetto ai grandi temi della religione; infine vi sono alcuni brevi saggi in difesa della lingua e della cultura yiddish, non solo del suo valore storico ed espressivo, ma anche del senso etico e politico che la lingua degli ebrei orientali può assumere secondo il suo più grande scrittore. Si tratta insomma di un piccolo libro pieno di tesori, che merita di essere letto e meditato non solo per capire l’autore, ma anche per avere una prospettiva nuova e stimolante sull’intera cultura ebraica.