di Ugo Volli

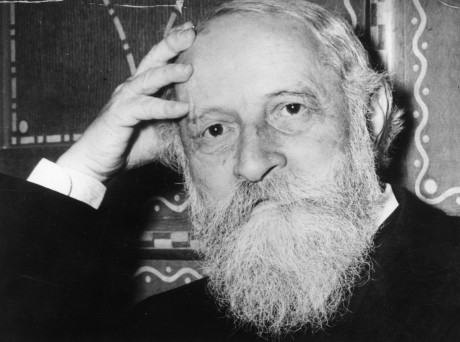

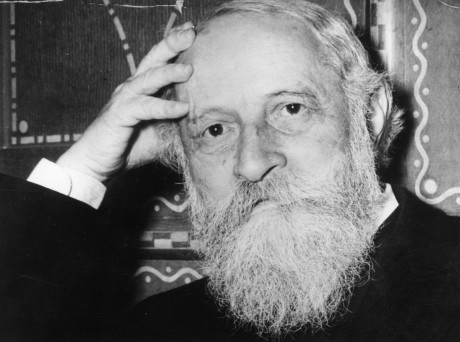

Poco più di cinquant’anni fa, il 13 giugno 1965, moriva Martin Buber, filosofo, che per buona parte del Novecento è stato giudicato “l’apostolo dell’ebraismo di fronte all’umanità”, come l’ha chiamato Gustav Landauer già nel 1913.

È impossibile infatti trovare un intellettuale ebreo contemporaneo più popolare nel mondo non ebraico. Ma a questa popolarità prevalentemente esterna, ben caratterizzata dal termine evangelico “apostolo”, corrisponde un disagio nell’ebraismo, soprattutto in quello religioso, ma anche in quello sionista.

Questo stesso anniversario è stato ricordato abbastanza poco in ambito ebraico. In Italia l’anno scorso si è pubblicato l’elogio che ne fece Gershom Scholem agli incontri di Eranos l’anno dopo la morte (Martin Buber interprete dell’ebraismo, Giuntina) e un libro sulla sua attività giovanile di critico teatrale (L’attore di fuoco di Marcella Scopelliti, Academia University Press); anche all’estero, i libri pubblicati l’anno scorso sono pochissimi e poche sono state le iniziative.Per comprendere questa freddezza, la lettura del bellissimo e commosso ma assai critico discorso di Scholem è molto istruttiva. Il grande storico, che pure non era osservante, sottolinea l’assoluta estraneità di Buber alle norme religiose e al rito: “in quasi trent’anni da lui vissuti in Israele non fu mai visto da nessuno in una sinagoga”. Ma non per spirito laico, bensì per la sua fondamentale contrapposizione fra la “religiosità” creativa, libera e generale, uguale in tutti i tempi e per tutti i popoli, che lo affascinava, e la “religione”, in particolare quella delle norme, giudicata da lui “sterile e quindi non vera”. Questo personalismo e universalismo della sua “religiosità”, questa difficoltà di accettare l’istituzione religiosa, la norma, il rito stabilito, questa ricerca della creatività e dell’autenticità come unica fonte legittima dell’atteggiamento religioso degli individui, fino alle soglie dell’anarchia spirituale, è esattamente ciò che rese Buber assai popolare fuori dall’ebraismo, anche per la vicinanza di questo suo atteggiamento con certe posizioni paoline. Ma proprio questo lo contrappose frontalmente alla tradizione ebraica che si sostanzia nei precetti. Bisogna aggiungere che Buber fu espressione di un sionismo utopistico e antipolitico che lo mise regolarmente in conflitto con la dirigenza sionista e lo stato di Israele, in nome di una sensibilità etica personale e universalistica che non accettava i compromessi e le durezze necessari per dar sostanza al sogno sionista. Insomma, a cinquant’anni della morte ricordiamo oggi un grande scrittore, uno spirito religioso libero che ebbe il merito di richiamare l’attenzione fra i primi sull’importanza del chassidismo (ma in maniera storicamente inaccurata, sostiene con forza Scholem); e però anche il protagonista di un percorso personale eccentrico e isolato, lontano dalle scelte concrete del popolo ebraico.