di Viviana Kasam

Gli studiosi svizzeri stanno aprendo un nuovo capitolo negli studi sull’accoglienza degli ebrei nella Confederazione dopo l’8 settembre 1943 e rivedendo con nuovi criteri i dati dei respingimenti. La storiografia dell’ultimo quarto di secolo si fonda sugli esiti del rapporto Bergier, redatto da una Commissione indipendente nominata nel 1996 dal Parlamento svizzero, secondo la quale 10.000 ebrei sarebbero stati respinti in quei mesi lungo il confine con l’Italia. Il rapporto dette un duro colpo al mito della Svizzera come terra di accoglienza, rivelando i rapporti tra molte istituzioni svizzere e i nazisti e mettendo in luce la politica restrittiva elvetica nei confronti dei rifugiati ebrei che, anche se accolti, venivano trattati come prigionieri e privati della libertà d movimento e comunicazione.

Ma un recente studio dello storico Adriano Bazzocco, pubblicato nell’ultimo fascicolo della rivista Archivio Storico Ticinese con il titolo “Accolti e respinti. Gli ebrei in fuga dall’Italia durante la Seconda guerra mondiale: nuove analisi e nuovi dati”, riduce il numero dei respinti a meno di 800 persone. «L’errore del conteggio Bergier – spiega lo storico Pietro Montorfani, responsabile dell’Ufficio Patrimonio Culturale della Città di Lugano – stava nel fatto che i respinti più volte (alcuni hanno tentato di entrare fino a cinque volte, in vari punti del confine, a pochi giorni o ore di distanza) venivano conteggiati in passato come persone diverse. 5 respingimenti = 5 ebrei che non sono potuti entrare, quando invece si trattava della stessa persona, che al sesto tentativo magari entrava. La ricerca di Bazzocco, che si basa su un esame accurato di tutti i registri delle guardie di confine (mai considerati in precedenza), non potrà che fare scuola».

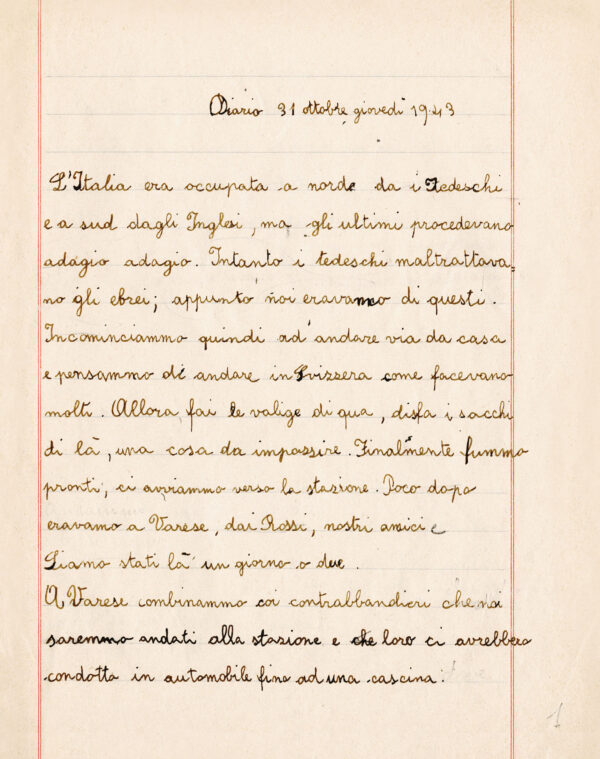

E a ribadire l’immagine della Svizzera, e soprattutto del Ticino, come terra d’asilo, è in uscita per il Giorno della Memoria una interessante testimonianza. Si tratta del Diario di Bruna Cases, sorella del noto germanista Cesare, che riuscì con la famiglia a entrare in Svizzera nel 1943, subito dopo l’armistizio dell’8 settembre, salvandosi dalla deportazione nazista.

E a ribadire l’immagine della Svizzera, e soprattutto del Ticino, come terra d’asilo, è in uscita per il Giorno della Memoria una interessante testimonianza. Si tratta del Diario di Bruna Cases, sorella del noto germanista Cesare, che riuscì con la famiglia a entrare in Svizzera nel 1943, subito dopo l’armistizio dell’8 settembre, salvandosi dalla deportazione nazista.

Il diario, pubblicato in copia anastatica dalle Edizioni Abendstern di San Pietro di Stabio (Canton Ticino), con una prefazione di Pietro Montorfani e una postfazione di Fiorenzo Rossinelli, fu scritto da Bruna quando aveva nove anni. Non ha il valore letterario né la profondità psicologica di quello di Anna Frank, al quale è giocoforza paragonarlo. Ma racconta, nella grafia curata dei bambini dell’epoca, con il candore e la banalità intrisa di buoni sentimenti che era richiesta allora agli scolaretti (la stessa che riscontro nei miei diari scolastici pre-sessantotto e pre-Montessori), una storia che vale la pena di conoscere, perché emergono in controluce le ansie, le difficoltà, le incertezze e le umiliazioni vissute anche da coloro che consideriamo “i fortunati” – quelli che riuscirono a sopravvivere e rientrare a fine guerra nelle loro case.

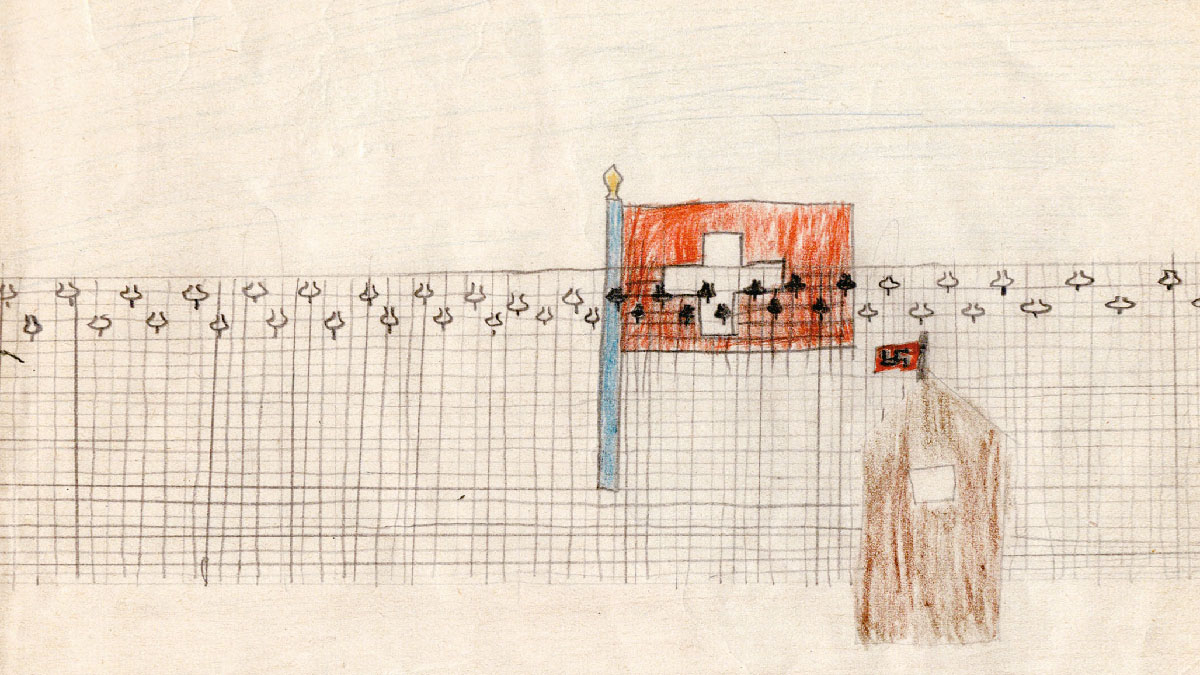

La famiglia Cases si salvò perché il padre, avvocato che aveva tra i clienti la Gondrand, poté far valere la garanzia influente della ditta di trasporti. Ciononostante non mancarono le peripezie. La snervante attesa, tre giorni e quattro notti, in una cascina vicino alla frontiera, dei “contrabbandieri” che avrebbero dovuto traghettare Bruna, sua mamma e un altro gruppo di richiedenti asilo oltre la frontiera. L’arrivo dei due inquietanti figuri armati di rivoltella, con Bruna che rimane colpita dal “berretto di pelliccia bianca con una croce nera” indossato da uno dei due e forse cimelio di qualche lugubre impresa. La lunga camminata per boschi e praterie, con la zia che zoppica e fa fatica, le attese perché le guide si fermano quando sospettano un pericolo; infine il passaggio attraverso un buco nella rete che separa l’Italia dalla Svizzera. I contrabbandieri, che avrebbero dovuto far strada ai fuggitivi accompagnandoli alla frontiera, si sono dileguati. E quando il gruppo pensa di essere ormai in salvo, il terrore suscitato da un manipolo di soldati che parlano in tedesco e che con le lampadine tascabili cercano i fuggitivi accovacciati fra i cespugli. Tedeschi? Svizzeri? I cuori battono all’impazzata…

Ma fortunosamente non vengono scoperti e riescono ad arrivare alla dogana di San Pietro di Stabio, dove vengono accolti con generosità e calore dai militari, che offrono a Bruna una tazza di cioccolata calda, pane a volontà e persino dei cioccolatini. E la sera un ricco pasto di carne e patate. Ma le peripezie erano solo cominciate. Del gruppo di 11 persone che avevano attraversato la frontiera con i Cases, solo Bruna, sua madre e un altro fuggitivo riuscirono ad avere il permesso di restare. Gli altri furono rispediti in Italia, e si può solo immaginare con che esito.

Ma fortunosamente non vengono scoperti e riescono ad arrivare alla dogana di San Pietro di Stabio, dove vengono accolti con generosità e calore dai militari, che offrono a Bruna una tazza di cioccolata calda, pane a volontà e persino dei cioccolatini. E la sera un ricco pasto di carne e patate. Ma le peripezie erano solo cominciate. Del gruppo di 11 persone che avevano attraversato la frontiera con i Cases, solo Bruna, sua madre e un altro fuggitivo riuscirono ad avere il permesso di restare. Gli altri furono rispediti in Italia, e si può solo immaginare con che esito.

Poi due mesi in un asilo di suore Samaritane, in attesa di ricongiungersi con il padre, che era già in Svizzera. E finalmente il trasferimento a Lugano, in un albergo comodo e “con una magnifica camera riscaldata tutta per la nostra famiglia” e addirittura “un bagno attiguo sempre a nostra disposizione e due balconcini” affacciati sul bellissimo paesaggio luganese.

La storia è tutta qui, corredata di disegni infantili. Ma mette in luce parecchi dettagli originali rispetto alle note vicende dell’accoglienza degli ebrei in Svizzera. Se è vero che molti furono respinti e alcuni finirono sui treni per Auschwitz – emblematico il caso di Liliana Segre – e quelli accolti furono trattati come prigionieri, senza libertà di movimento e comunicazione, è vero anche che ci furono esempi di calore e umanità, come testimonia il diario di Bruna, la cui pubblicazione è stata promossa da Simona Sala, fondatrice della casa editrice Abendstern che già aveva stampato negli scorsi mesi la traduzione italiana di Unorthodox di Deborah Feldman.

Il diario, che è stato presentato nell’ambito degli eventi legati al Giorno della Memoria il 24 gennaio a Stabio, alla presenza della signora Cases, delle autorità comunali e cantonali e di alcune guardie di frontiera dell’epoca, diventa quindi uno strumento per rivedere uno dei capitoli più controversi della storiografia svizzera del secolo scorso.