di Fiona Diwan

Come può un erudito di fine Quattrocento, una delle menti più brillanti dell’Umanesimo e del Rinascimento italiano, pensare di presentarsi impunemente davanti a un Papa e dire che la Qabbalah ebraica – oggetto misterioso e fino allora sconosciuto -, rappresenta uno dei fondamenti del sapere cristiano, una delle pietre angolari del suo messaggio? Infatti, non può. Così accadde appunto a Giovanni Pico, Conte della Mirandola e della Concordia, in quel 2 marzo 1487 quando, alla presenza del sommo pontefice Innocenzo VIII, pretese di presentare le sue 900 Conclusiones philosophicae, cabalisticae et theologicae e pensare di farla franca.

Come può un erudito di fine Quattrocento, una delle menti più brillanti dell’Umanesimo e del Rinascimento italiano, pensare di presentarsi impunemente davanti a un Papa e dire che la Qabbalah ebraica – oggetto misterioso e fino allora sconosciuto -, rappresenta uno dei fondamenti del sapere cristiano, una delle pietre angolari del suo messaggio? Infatti, non può. Così accadde appunto a Giovanni Pico, Conte della Mirandola e della Concordia, in quel 2 marzo 1487 quando, alla presenza del sommo pontefice Innocenzo VIII, pretese di presentare le sue 900 Conclusiones philosophicae, cabalisticae et theologicae e pensare di farla franca.

È con voce tonante che Papa Innocenzo VIII aveva dato il via alla prima seduta della commissione, riunitasi negli appartamenti del Palazzo pontificio a Roma. Il Conte della Mirandola aspettava da tempo. Pioggia e Quaresima si portavano via le ultime fiaccolate del carnevale romano. Quel venerdì 2 marzo 1487 Pico avrebbe finalmente esposto le sue Conclusiones, esito di un disegno tanto ambizioso quanto immane: dimostrare l’unione dei saperi e delle dottrine, estendere il canone della sapienza cristiana alla sapienza ebraica, aramaica, caldea e araba. Scrive Pico nelle Conclusiones: “Quella che dai qabbalisti è detta Hochmà, sapienza-saggezza, è senza dubbio quella che da Orfeo è chiamata Pallade-Atena, da Zoroastro “mente paterna”, da Pitagora sapienza, da Parmenide sfera intellegibile… ”. Non c’era da stupirsi di tanta irritazione da parte del Papa. Che cos’era tutta questa Qabbalah? Da quale astruso scaffale del sapere saltava mai fuori?

«Filosofi greci, scolastici medievali, matematici, medici, maghi e qabbalisti: il caravanserraglio delle opinioni in Pico non potrebbe essere più variopinto e affollato. Nessuno, prima di lui, aveva raccolto un campionario di dottrine così eterogeneo. Il massimo della varietà è qui antefatto indispensabile all’ascesa alla verità. Con gradini presi da tutte le culture, Pico costruisce la sua scala verso il cielo. Ed è modernissimo», spiegano Giulio Busi e Raphael Ebgi nel volume Giovanni Pico della Mirandola – Mito, Magia, Qabbalah (Einaudi, Millenni), Busi docente di Pensiero Ebraico e Qabbalah alla Freie Universitat di Berlino e Ebgi ricercatore presso il medesimo ateneo. Un saggio che si concentra sui punti nodali della filosofia di Pico e che nasce dalla volontà di mettere ordine «nel gran guazzabuglio del suo pensiero, nella Wunderkammer stipata di ninnoli» intellettuali la cui comprensione non è mai stata agevole neppure per i più scaltriti studiosi.

Nel momento in cui discute le sue Conclusiones, Pico ha 24 anni (Mirandola 1463- Firenze 1494). È già campione di memoria e intelletto, erudito insaziabile ed eclettico, “milite di studio”, come ama dire. Nelle opere tra il 1486-87, l’idea di concordia tra le diverse tradizioni domina la sua agenda. È compagno di versificazione di Lorenzo de’ Medici nell’Accademia platonica, è allievo-amico di Marsilio Ficino e Angelo Poliziano, gareggia con le menti più eccelse del proprio tempo: non immagina che le sue ambiziose Conclusiones lo faranno sedere sul banco degli imputati, in odore di eresia e poi fuggiasco in Francia per salvarsi la pelle. Le disputationes dotte e argomentative, lo scambio erudito e spadaccino dell’altercatio “alla moda di Parigi” e delle dispute alla Sorbona, – che Pico si aspettava dall’incontro con Innocenzo VIII -, non sarebbero mai avvenute. Roma non è Parigi. Eccolo quindi davanti all’irritazione di Innocenzo VIII, al fastidio dei padri reverendi. La Qabbalah , spiega Pico, è «autentica interpretazione della Legge, rivelata da Mosè ai 70 anziani, … fissata da Esdra in diversi libri…, libri che mi sono assicurato con grande spesa e che gli ebrei non vogliono far conoscere a noi latini… Io distinguo una prima divisione della scienza della Qabbalah in scienza di Sefirot e Semot, ovvero in pratica e speculativa…», scrive.

Nel momento in cui discute le sue Conclusiones, Pico ha 24 anni (Mirandola 1463- Firenze 1494). È già campione di memoria e intelletto, erudito insaziabile ed eclettico, “milite di studio”, come ama dire. Nelle opere tra il 1486-87, l’idea di concordia tra le diverse tradizioni domina la sua agenda. È compagno di versificazione di Lorenzo de’ Medici nell’Accademia platonica, è allievo-amico di Marsilio Ficino e Angelo Poliziano, gareggia con le menti più eccelse del proprio tempo: non immagina che le sue ambiziose Conclusiones lo faranno sedere sul banco degli imputati, in odore di eresia e poi fuggiasco in Francia per salvarsi la pelle. Le disputationes dotte e argomentative, lo scambio erudito e spadaccino dell’altercatio “alla moda di Parigi” e delle dispute alla Sorbona, – che Pico si aspettava dall’incontro con Innocenzo VIII -, non sarebbero mai avvenute. Roma non è Parigi. Eccolo quindi davanti all’irritazione di Innocenzo VIII, al fastidio dei padri reverendi. La Qabbalah , spiega Pico, è «autentica interpretazione della Legge, rivelata da Mosè ai 70 anziani, … fissata da Esdra in diversi libri…, libri che mi sono assicurato con grande spesa e che gli ebrei non vogliono far conoscere a noi latini… Io distinguo una prima divisione della scienza della Qabbalah in scienza di Sefirot e Semot, ovvero in pratica e speculativa…», scrive.

Il conciso volume in cui Giovanni Pico raccolse le sue 900 Conclusiones è arrivato a noi in pochissime copie, sopravvissuto per un soffio alla condanna inflittagli dalla Chiesa nel 1487: troppo sulfureo, il profumo di eresia che si sprigionava da quelle pagine era bastato a fare inorridire i censori, fogli in cui Pico intrecciava, implacabile, i saperi dei filosofi greci, dei teologi cristiani, dei mistici ebrei. Sarà il primo libro a stampa messo al rogo: polverizzato, raso al suolo, cenere e polvere. Il suo autore, eretico, alla macchia.

L’esperienza del limite

Se Pico aveva sperato di farsi ascoltare da Roma, l’impresa era tristemente naufragata. Nessuno, fino ad allora sapeva cosa fosse la Qabbalah ebraica, liquidata tutt’al più come pericolosa stramberia. Nessuno sapeva cosa fossero le Sefirot, la Merkavà, il carro della visione biblica di Ezechiele.

«Eccentrico già agli occhi dei contemporanei. Troppo ricco ed esibizionista, un dilettante di genio, difficile da collocare. Il conte della Mirandola è, a più di cinque secoli, un ospite illustre e scomodo della cultura italiana. Lorenzo de’ Medici, tra i pochissimi che riuscì a confrontarsi con lui (quasi) alla pari, lo definì «istrumento da sapere fare il male et il bene». Pico ci appare ancora come un enigma. L’Orazione sulla dignità dell’uomo è considerata uno dei testi più rappresentativi del Rinascimento, ma il resto della sua opera rimane quasi inaccessibile, velato com’è da uno stile spesso sibillino e da un’erudizione lussureggiante», scrive Giulio Busi nell’introduzione al volume.

«Eccentrico già agli occhi dei contemporanei. Troppo ricco ed esibizionista, un dilettante di genio, difficile da collocare. Il conte della Mirandola è, a più di cinque secoli, un ospite illustre e scomodo della cultura italiana. Lorenzo de’ Medici, tra i pochissimi che riuscì a confrontarsi con lui (quasi) alla pari, lo definì «istrumento da sapere fare il male et il bene». Pico ci appare ancora come un enigma. L’Orazione sulla dignità dell’uomo è considerata uno dei testi più rappresentativi del Rinascimento, ma il resto della sua opera rimane quasi inaccessibile, velato com’è da uno stile spesso sibillino e da un’erudizione lussureggiante», scrive Giulio Busi nell’introduzione al volume.

La sua teologia poetica e la sua estetica suonano a noi modernissime. Nel Commento sopra una canzone d’amore, del 1486, Pico dà una sorprendente definizione della bellezza: “Niuna cosa semplice può essere bella. Di che segue che in Dio non sia bellezza perché la bellezza include in sé qualche imperfezione…”.

Imperfezione, contrarietà, dissonanze: l’estetica pichiana rivoluziona la lunga tradizione classica dell’armonia. «Proprio Pico, che si dichiara seguace di Platone, rinuncia alla fredda perfezione del bello, per avventurarsi in un’esperienza del limite. Accumulare disarmonie, vivere di contrasti, aumentare all’inverosimile la disparità delle fonti, tale è il suo progetto», spiegano gli autori. Solo col tempo, e vista la mala parata, Pico finirà per piegarsi al “politicamente corretto” della propria epoca, il compasso della sua curiosità diventerà più stretto, la vena trasgressiva e onnivora meno graffiante.

Nel frattempo, Pico è un dongiovanni, conscio del proprio censo e fascino, della propria superiorità intellettuale e mnemonica. Presuntuoso e muscolare, si sente invincibile. Nel 1479, orfano di madre a soli 16 anni, Pico è già a Ferrara, beniamino dell’altezzosa corte estense. Dandy e ricchissimo, si sposta a Padova, inizia a sgobbare sui libri e si concede i migliori maestri privati, tra i quali c’è Elisha del Medigo, un ebreo di Candia, studioso di Averroè e Avicebron, a cui Pico commissiona traduzioni dall’ebraico al latino.

Per Pico l’anno cruciale è il 1486: mesi frenetici, un’operosità impressionante, pone le basi per la celebre Orazione sulla dignità dell’uomo e per le Conclusiones.

Una “hebraica veritas”

È l’anno della scoperta dell’ebraico e della mistica giudaica. Fa venire apposta da Perugia Elisha del Medigo. Recluta anche colui che lo guiderà per gli impervi sentieri dell’Albero della Vita e dell’Albero Sefirotico, il suo vero iniziatore al sapere qabbalistico: Shmuel Ben Nissim, alias Guglielmo Moncada, alias Flavio Mitridate, nato in una famiglia ebraica di Caltabellotta e poi convertito al cristianesimo. L’influsso che Flavio Mitridate ha su Pico, fanno notare gli autori, è enorme e non ancora studiato. Mitridate è un doppio del suo giovin signore: lo caratterizzano spregiudicatezza intellettuale ed erudizione, eclettismo, amore per l’esoterismo e l’ars combinatoria. È attraverso di lui che Pico si imbarca per l’Atlantide della cultura ebraica. Pico vuole giungere a manipolare l’ebraico, la lingua con cui Dio ha creato il mondo, la via regia verso il dominio del reale; e così penetrare nella Qabbalah, che Pico pone all’apice della scala cognitiva, fonte primigenia della conoscenza.

Per Pico, l’alfabeto ebraico è strumento della creazione, la lingua ebraica è vox divina, carica di una potenza che è negata a qualsiasi altro idioma mondano.

Per Pico, l’alfabeto ebraico è strumento della creazione, la lingua ebraica è vox divina, carica di una potenza che è negata a qualsiasi altro idioma mondano.

Che si tratti delle emanazioni di Plotino o delle sefirot dei sapienti della Qabbalah, il Conte è convinto che per raggiungere la conoscenza e l’estasi del ricongiungimento con l’Uno, si debba salire, grado dopo grado, tutta le gerarchia dell’essere.

Qabbalisticamente, Dio è per Pico “colui che ha posto le tenebre come proprio nascondiglio” (Salmi 18.12). Pico descrive Dio come Colui che si eclissa in “solitaria retractione”, e questa espressione parla da sola. Stiamo alludendo al concetto di tzimtzum caro alla Qabbalah che Pico ha appreso dalle traduzioni di Mitridate e del Medigo, e dal pensiero del filosofo sefardita Mosè Nachmanide nel suo commento al Sefer Yetzirà, Libro della Formazione, un must dell’esoterismo ebraico. È Nachmanide che offre a Pico l’immagine del divino che si contrae e si nasconde in se stesso, secondo un movimento che porta alla formazione di uno spazio oscuro e vuoto, destinato ad accogliere la fulgida luce della sapienza. Per la Qabbalah e per Pico, l’esperienza della trascendenza si nasconde nelle tenebre, nel choshech, nel buio: il Creatore si ritrae, si occulta, si mette tra parentesi e “va in ritrosia” per lasciare così alla Creatura lo spazio per esistere e dispiegarsi, come fa l’artista con la sua opera, come fa il padre con il figlio. Questo è lo tzimtzum, Dio che si ritrae in uno spazio oscuro e che lascia il palcoscenico sgombro per la sua più alta creatura, l’Uomo (quattro secoli dopo, nel Seicento, la Qabbalah di Itzchaq Luria a Safed, metterà al centro proprio il concetto di tzimtzum).

Pico ha così la pretesa di fare della mistica ebraica la chiave di volta del gran palazzo umanistico: una hebraica veritas, una Iudeorum arcana funzionali al suo progetto di unificazione delle dottrine.

La morte per bacio

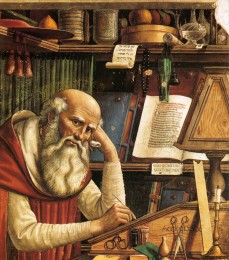

Per restituire la vastità della visione di Pico, Busi e Ebgi, strutturano il volume come le voci di un dizionario, un’antologia tematica di brani accompagnati da un ricco corredo visivo, immagini di pale d’altare e opere che sarebbero state ispirate direttamente da Pico: dalla Madonna Roverella di Cosmè Tura – con ivi dipinto il Decalogo in ebraico, fino al San Girolamo di Domenico Ghirlandaio e al Vittore Carpaccio della Natività della Vergine.

È proprio con Pico che l’iconicità dell’ebraico entra nella pittura del Quattrocento italiano, evocatrice di un mistero straniante ed esotico, spiegano gli autori.

È proprio con Pico che l’iconicità dell’ebraico entra nella pittura del Quattrocento italiano, evocatrice di un mistero straniante ed esotico, spiegano gli autori.

Ma torniamo alla Qabbalah. In uno dei suoi più celebri percorsi trasversali tra culture, Pico scrive intorno al concetto della “morte per bacio”, il binsica, uno dei più felici ibridi concettuali, poi ripreso da Giordano Bruno e Baldassarre Castiglione. Da femminile, il bacio si fa maschile e biblico. C’è il bacio che l’Altissimo accetta di dare a un vecchissimo Mosè che non ne vuol sapere di morire sul Monte Tabor; ci sono Aronne e Miriam, morti anch’essi “per bocca del Signore”, secondo un commento di Rabbi Elazar incluso nel Talmud babilonese. E Pico conosce anche la Guida dei Perplessi di Maimonide, del XI secolo, in cui il maestro di Cordova torna sul tema del bacio divino e della “morte per bacio”, tema presente anche nel Cantico dei Cantici. Pico ci ricama sopra e include il tema nel proprio armamentario metaforico grazie a un altro gigante del pensiero ebraico, Gersonide, letto da Pico in latino. E ancora, nell’opera del qabbalista Menachem Recanati che nel Be’ur ‘al ha-Torà fa del binsica il culmine di un percorso mistico in cui “la morte per bacio indica l’unirsi di colui che bacia alla cosa amata, giacchè in quel momento la sua anima si unisce alla Shechinà”, la scintilla divina che abita ogni uomo, anche il più malvagio. Dallo Zohar, Libro dello Splendore, ai commenti di Abulafia, a Giqatilla, a Maimonide, la nomeclatura della Qabbalah medievale spagnola è di casa sullo scrittoio di Pico. E come dimenticare che questi sono gli anni in cui circolavano Avraham e Mordechai Farissol, padre e figlio, due leggendari eruditi ebrei che nel 1470 viaggiavano tra Mantova e Ferrara, disputatissimi e graditi ospiti presso tutti i circoli umanistici e neoplatonici dell’epoca?

Miti greci e Sefirot

E infine l’ultima prodezza: l’audacia del parallelismo tra mito greco e Sefirot. Pico getta ponti e lo sa: Pallade-Atena, che è simbolo della sapienza divina, corrisponde alla Hochmà, Sapienza-Saggezza, tra le sefirot la seconda dall’alto nella scala che porta l’uomo a elevarsi. Il greco Hermes-Mercurio -, dio della mediazione e della scaltrezza, arbitro e pacificatore tra le Cose Alte e le Cose Basse, viene associato alla nona sefirà, quella di Yesod, il Fondamento. Pico traccia un mondo disegnato sulla trama di complesse geografie invisibili. L’immagine di Proteo, dio delle metamorfosi, simbolo della materia caotica dei primordi con le sue infinite potenzialità, non si carica forse di grande portata filosofica se lo si accosta al Tohu WaWohu, il biblico caos primigenio da cui tutto può nascere? E se la simbologia del sole è per gli stessi qabbalisti legata alla sesta sefirà, quella della Bellezza, Tiferet, ecco Saturno che corrisponde a Netzach, l’Eternità, ovvero la settima sefirà, quella in cui si compirebbe la piena maturazione dell’uomo e il completo sviluppo delle capacità intellettive. Ogni figura del mito ha un suo corrispettivo nelle Sefirot, ciascuna delle quali rappresentava un ponte immateriale tra l’umano e il divino, tappe della conoscenza verso i mondi superiori.

A voler stringere, il ragionamento di Pico era che gli ebrei possiedono una sapienza segreta, consegnata da Dio a Mosè e poi passata di generazione in generazione. Di fatto, egli ne trarrà una chiave formidabile per leggere la Scrittura con occhi nuovi, convinto del potere conoscitivo dei testi qabbalistici. È con lui e grazie a lui, che il patrimonio sapienziale ebraico entrerà nel catalogo dei saperi accessibili – se non ancora accettatibili -, del mondo cristiano. Da brillante umanista rimodella e mescola i saperi, li impreziosisce per costruire una propria cattedrale concettuale. Spende una fortuna per far tradurre in latino i testi qabbalistici. Riterrà di trovarvi gli insegnamenti per interpretare i simboli, di cui abbiamo perso il senso. Qualcosa di trasgressivo e, per l’epoca, rivoluzionario: la convinzione che alla verità ci si possa giungere attraverso la discussione, a patto che si conosca ciò di cui si parla. Pico ha un suo pubblico e da buon retore, poeta, maestro di eleganze linguistiche e funambolismi filosofici, lo vuole sedurre col fascino di un pensiero meticcio. Un esperimento a suo modo geniale. Fallirà l’impresa, perlomeno con Innocenzo VIII e il suo entourage. Ma il tentativo di Pico andrebbe rubricato come tra i più audaci del Rinascimento. O almeno il più fecondo, agli occhi dei moderni che saremmo noi.

A voler stringere, il ragionamento di Pico era che gli ebrei possiedono una sapienza segreta, consegnata da Dio a Mosè e poi passata di generazione in generazione. Di fatto, egli ne trarrà una chiave formidabile per leggere la Scrittura con occhi nuovi, convinto del potere conoscitivo dei testi qabbalistici. È con lui e grazie a lui, che il patrimonio sapienziale ebraico entrerà nel catalogo dei saperi accessibili – se non ancora accettatibili -, del mondo cristiano. Da brillante umanista rimodella e mescola i saperi, li impreziosisce per costruire una propria cattedrale concettuale. Spende una fortuna per far tradurre in latino i testi qabbalistici. Riterrà di trovarvi gli insegnamenti per interpretare i simboli, di cui abbiamo perso il senso. Qualcosa di trasgressivo e, per l’epoca, rivoluzionario: la convinzione che alla verità ci si possa giungere attraverso la discussione, a patto che si conosca ciò di cui si parla. Pico ha un suo pubblico e da buon retore, poeta, maestro di eleganze linguistiche e funambolismi filosofici, lo vuole sedurre col fascino di un pensiero meticcio. Un esperimento a suo modo geniale. Fallirà l’impresa, perlomeno con Innocenzo VIII e il suo entourage. Ma il tentativo di Pico andrebbe rubricato come tra i più audaci del Rinascimento. O almeno il più fecondo, agli occhi dei moderni che saremmo noi.