di Josef Oskar

E così arrivò il mese di febbraio del 1970. Le righe che seguono sono per persone dal cuore forte e con i nervi saldi.

Mi toccava fare il sergente di turno della base per quel fine settimana e il mio ufficiale di turno era un sergente maggiore di nome Shimon che faceva il militare di carriera. Aveva trasferito la famiglia a Eilat per avere una vita più comoda.

Il venerdì sera passò tranquillo, senza nulla da riportare.

Sabato tutta la base era in fermento perché nel pomeriggio doveva arrivare un lanciatruppe della marina con un carico insolito. Si era appena conclusa un’operazione dell’esercito, a sud di Sharm el-Sheikh, nell’isola egiziana di Shedwan. La nave trasportava armi sequestrate all’esercito egiziano in questa operazione. Naturalmente tutti erano molto curiosi di vedere di cosa si trattasse. L’attracco era fissato per le 16.00 circa; inviai due giovani soldati per ormeggiare la nave. Uno di loro era recluta appena diciottenne e un altro un lavativo che non si presentò, facendomi andare su tutte le furie.

Mi accingevo ad andare al porto per assistere allo spettacolo, meditando sulla punizione da infliggergli, quando Shimon, il mio superiore, mi trattenne dicendomi che non si poteva lasciare sguarnito l’ufficio. Sarebbe andato prima lui e dopo mezz’ora mi avrebbe dato il cambio. Rimasi molto deluso, ma non avevo scelta. Me ne stetti fuori dall’ufficio in quel bellissimo pomeriggio, scrutando il cielo terso.

All’improvviso un gigantesco fungo di fuoco si alzò per alcune centinaia di metri verso il cielo. Sembrava un’esplosione atomica. Senza pensarci due volte, partii a razzo verso il porto. Mentre mi avvicinavo, grandi banchi di fuliggine scendevano lentamente verso terra. Arrivato sul posto, davanti a me si aprì una scena indescrivibile. Molti cadaveri sparsi per terra, ridotti orribilmente. Alcuni dei ragazzi sopravvissuti si fecero coraggio e cominciarono a trasportare i corpi in un unico punto. Quando io e altri due provammo a spostare un giovane sdraiato per terra, ci accorgemmo che il poveretto aveva la testa tranciata. Di fronte quello spettacolo orrendo scappammo, per ritornare qualche secondo dopo, essendocene in qualche modo fatta una ragione. Dopo i minuti iniziali, pensai di rientrare in ufficio per iniziare a organizzare i soccorsi. In città era stato aperto un nuovo ospedale che non era assolutamente attrezzato ad affrontare un evento di una simile gravità.

Poi ebbi un’idea. Alzai la cornetta del telefono e c’era linea (mezz’ora dopo tutte le linee telefoniche si sarebbero intasate senza speranza). I miei genitori non avevano ancora la linea telefonica in casa, ma mio zio Lica sì. Feci il numero e per fortuna lo trovai in casa. “Lica, ascoltami bene, vai dalla mamma e dille che, qualunque cosa dovesse sentire alla radio, non deve preoccuparsi, io sto bene, di più non posso dirti. Ciao”. In preda al panico, mio zio corse da mia madre, che con mio nonno si stava preparando per il consueto cinema del sabato sera. Ricevuto il messaggio, restarono a casa ad aspettare i notiziari. Alle 19.00 la voce grave di Moshe Hovav, lo speaker di Kol Israel per gli eventi speciali, proclamò:

“Un’esplosione nel porto militare di Eilat ha provocato venti vittime e molti feriti che sono stati trasferiti all’ospedale della città. Continueremo ad aggiornarvi a mano a mano che la situazione si evolve”. Mia madre scoppiò a piangere.

Ma torniamo a Eilat. La strada che conduce dalla città al porto si intasò subito; una lunga fila di macchine cercava di arrivare al porto per capire cosa fosse successo,provocando grave ritardo nel trasporto dei feriti all’ospedale.

Ciò che aveva provocato la strage era stato un camion pieno di mine egiziane che si era piantato con le ruote anteriori nella sabbia mentre le ruote posteriori erano rimaste sul portellone della nave. I presenti furono invitati a spingere il camion che alla fine si sbloccò, con le ruote posteriori che fecero un salto di trenta centimetri. Si pensava che tutte le mine fossero disinnescate, ma una, sfuggita al controllo, esplose e fece partire tutte le altre. Gli uomini che spingevano il camion non ebbero scampo. Tra questi il mio ufficiale Shimon, la recluta diciottenne e tanti altri. Diversi ex diplomati del mio collegio, che prestavano servizio sulla nave, rimasero feriti. Un ragazzo che conoscevo uscì indenne, ma con la psiche distrutta. Divenne ultraortodosso e si trasferì nel quartiere dei fanatici religiosi di Mea Shearim a Gerusalemme. Il soldato lavativo che meditavo di punire si salvò: quando lo rividi lo abbracciai con sollievo. Shimon, che mi aveva chiesto di restare in ufficio, mi aveva salvato la vita e aveva perso la sua.

Nella base regnava una confusione totale e il sole cominciava a calare, scendeva la sera.

A un certo punto una signora incinta sui trent’anni arrivò la base. Era la moglie di Shimon.“Qualcuno sa dov’è Shimon? Chi ha visto Shimon?”. Girava a vuoto, e nessuno ebbe il coraggio, di parlarle, me compreso. La sua voce echeggia ancora nella mia testa e lo farà per sempre.

Quella notte non chiusi occhio, tante erano le cose da fare, e mi fu dato il cambio alle 8.00 del mattino.

Mi sdraiai e dormii fino alle 16.00, quando mi svegliai con una gran nausea. Non avevo dormito per 36 ore. Non avevo voglia di parlare con nessuno. Mi feci una doccia, mi vestii e andai in città per cambiare aria.

Entrai nel bar dove spesso ordinavo un succo d’arancia. Quella sera chiesi al barista di correggere la bevanda con vodka. Mi lanciò uno sguardo e intuì quello che mi passava per la mente. Chiesi il conto, ma lui scosse la testa. Offriva la casa.

…e 50 anni dopo

Questa narrazione inizia nel 2013, quando fu organizzato un convegno del mio corso del Collegio Nautico di Acco, in Israele. Mi ero diplomato nel 1967, prima del militare, ma i diplomati di questa scuola sono molto uniti e tengono i contatti per tutta la vita. E così da Milano feci un viaggio ad Acco (San Giovanni d’Acri) nel mese di maggio del 2013. Ci ritrovammo, tutti con capelli bianchi (chi li aveva) e molti con una discreta pancia, con le mogli al fianco e con lo stesso spirito che avevamo da ragazzi. Come si dice, il guaio dell’invecchiare è che dentro si resta giovani.Ci divertimmo un mondo. Raccontando del più e del meno parlai di quel fatidico giorno. Tra gli amici un collega di nome Reuven, che è il coordinatore volontario del nostro corso, mi disse che era in contatto con un gruppo che cercava di organizzare un monumento in ricordo dei caduti di quella terribile esplosione.

Tra mille difficoltà burocratiche e intralci, la cosa andò molto per le lunghe. L’intenzione era di creare un monumento con contributi privati e volontari e furono chieste delle donazioni che feci, manco a dirlo, molto volentieri.

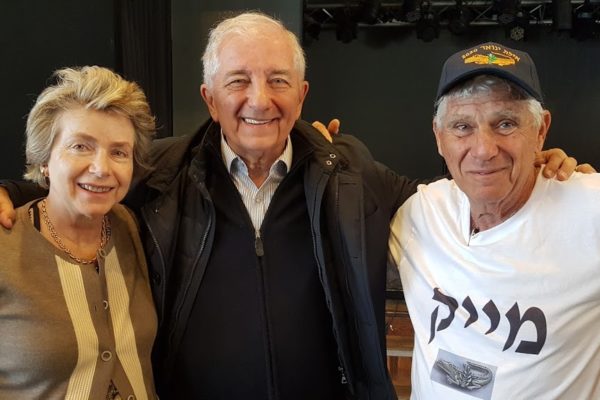

Passarono gli anni, ma all’improvviso, intorno al giugno del 2019, l’iniziativa accelerò. Reuven mi mise in contatto con il comitato organizzativo, e con due persone in particolare, Shmuel Litmanovich e Mike Eldar (tenente colonnello della Marina israeliana in pensione, che poi è risultato essere il vero motore, direi motore turbo, di questa lodevole impresa). Parlai al telefono per primo con Shmuel, con la voce soffocata dalle lacrime; dall’altra parte del cellulare anche Shmuel era in grave difficoltà. E così fui messo in contatto con Mike Eldar per scoprire che anche lui era diplomato al Collegio Nautico di Acco, nel corso di tre anni più avanti del mio, ovvero quando io avevo iniziato il primo anno lui stava finendo l’ultimo. Con sorpresa scoprii che ricordava il mio nome. Prima ho scritto che Mike è un motore turbo: in realtà è una goccia di mercurio che non si ferma davanti a nessun ostacolo. E qui devo fare una piccola parentesi e spendere ancora due parole sul nostro Collegio, che ha generato diplomati di grande livello i quali hanno costituito, e costituiscono, l’ossatura della Marina Militare israeliana. Mike è un “prodotto” tipico di questa scuola di eccellenza organizzativa e intellettuale.

Con Mike ho cominciato ad analizzare i miei ricordi e a metterli a confronto con i dati precisi che seguirono dopo che fu organizzata una commissione d’inchiesta istituita per venire a capo di quello che era successo. Per prima cosa ci fu la correzione della data: non era febbraio, ma non ero andato molto lontano. Era il 24 gennaio del 1970, sabato pomeriggio. Essendo io nato in aprile, in quel momento avevo ancora 21 anni (e mentre scrivo ne ho 71).

Il secondo dettaglio che non si capiva era il nome del mio ufficiale di turno, che non si chiamava Shimon bensì Israel, per la precisione Israel di cognome Yaakov: non riesco a spiegarmi perché invece ricordavo il nome Shimon. Il terzo dettaglio che abbiamo chiarito riguardava la recluta diciottenne. Si chiamava Moshe Maimon e proveniva da una famiglia di ebrei tripolini (che quindi parlavano italiano !), secondogenito di sei fratelli. Il padre Josef Maimon, grande sionista, aveva portato la famiglia in Israele nel 1955. A Tripoli fu il rappresentante della Sochnut, nonché il direttore della scuola femminile della comunità ebraica. Moshe era destinato ad entrare nell’equipaggio della nave di trasporto militare Bat Galim (figlia delle onde) che stava navigando in quei giorni. Dato che entrava lo Shabbat, fu “parcheggiato” nella base con l’intento di farlo salire sulla nave non appena passato il giorno sacro. E così venerdì pomeriggio il ragazzo Moshe Maimon si presentò davanti al mio ufficio, dato che lo avevano destinato al turno di servizio della base per il shishi-shabbat (venerdì- sabato), per tenerlo occupato. Che destino! Grazie al mio colloquio con Mike si era finalmente capito perché questo ragazzo era lì. È stato un enigma che ha aspettato la sua soluzione per cinquant’anni; non è che cambi molto, ma per la sua famiglia era importante anche questo aspetto. Ho “rotto” a Mike fino all’inverosimile per essere sicuro che la vedova di Israel Yaakov e i famigliari di Moshe Maimon ci sarebbero stati alla cerimonia. Lo ha garantito al cento per cento.

Il comitato organizzativo ha lavorato senza sosta per mettere tutto in ordine per mesi. Molto, moltissimo, è stato fatto grazie all’intervento di privati che hanno donato tempo e denaro per dare vita a quello che stava diventando uno straordinario evento e una mitzva (precetto) per ricordare i 24 caduti e la cinquantina di feriti di quel critico pomeriggio. Ho parlato e chattato con Mike su Whatsapp decine di volte e due settimane prima della partenza ho deciso di omaggiare con un regalo personale il suo encomiabile sforzo. Sono passato da Ercolessi in corso Magenta e ho acquistato una Parker sulla quale ho fatto incidere in corsivo “Mike”. In più il pacchettino regalo era ovviamente molto bello. Ho allegato un bigliettino in ebraico. Era il minimo che potessi fare.

Martedì 21 gennaio 2020 è iniziato il viaggio verso Israele, come prima tappa Eilat, città che non vedevo da 50 anni. Ho voluto che mia moglie Viviana venisse con me ad assistere a quello che sarebbe stato il mio incontro con il destino. La vita chiudeva un cerchio, un arco di tempo durato cinquant’anni.

Il volo della El Al da Milano a Tel Aviv è stato di routine; all’aeroporto Ben Gurion ci attendeva mio fratello Noach che gentilmente si è offerto di aiutare a trasferirci dal terminal 3 al terminal 1, da dove partono i voli per Eilat con la locale Arkia. Il volo è durato circa 35 minuti (distanze israeliane) e siamo atterrati all’aeroporto Ramon di Eilat, appena inaugurato. Ad attenderci c’era il nostro autista Yuval, che ci avrebbe accompagnati all’hotel Dan Eilat. Nel percorso di una ventina di minuti ci ha raccontato della Eilat di oggi, una città nuova che rispetto ai miei tempi assomiglia un po’ a Miami, con 70.000 abitanti rispetto agli appena 20.000 di un tempo. Oggi è un’oasi di pace, una specie di triangolo di tranquillità tra la località egiziana di Taba e la città giordana di Aqaba dall’altra parte. Da Aqaba ogni giorno vengono in Israele a lavorare 2000 frontalieri che la sera rientrano in territorio giordano. Se penso a quando facevo il servizio militare, è un sogno diventato realtà: ecco cosa vuol dire raggiungere la pace. Purtroppo nessun giornale europeo ne parla, la vita felice non fa molta notizia: meglio proiettare immagini di folle inferocite che bruciano bandiere israeliane.

Arrivati all’hotel, alla reception ci hanno offerto un upgrading di camera al settimo piano con una vista mozzafiato del golfo sul Mar Rosso.

Il giorno dopo, dopo una colazione spettacolare, ci siamo fatti portare alla zona degli acquari sottomarini, dove si può ammirare la fauna marina, bellissimi pesci che formano infiniti arcobaleni. Tra il pubblico c’erano molte signore giordane con bambini a godersi lo scenario. Famiglie israeliane accanto a famiglie giordane, tutti con bambini felici che schiamazzano in ebraico e in arabo mentre si godono lo spettacolo. Non lo leggerete da nessuna parte, solo qui. La nostra gita si è conclusa con un po’ di shopping e Viviana ha acquistato una bellissima collana di pietre di Eilat, ormai una rarità, in quanto la miniera ha esaurito il suo ricercato tesoro.

Sul taxi di ritorno all’albergo abbiamo costeggiato il litorale e siamo passati accanto al monumento che sarebbe stato inaugurato il giorno dopo: sul posto, l’instancabile Mike impartiva le ultime istruzioni. L’ho riconosciuto dalla foto su Whatsapp, ho fatto fermare il taxi e l’ho chiamato dal finestrino. Quando ha capito chi fossi ha lanciato un urlo di sorpresa. Siamo andati a prendere sua moglie, che si trovava in un albergo lungo la strada, e poi tutti di corsa verso il Dan Hotel. Nel taxi l’autista ha ascoltato senza fiatare la nostra eccitata conversazione. All’arrivo abbiamo ordinato tè, caffè e biscotti, poi ho consegnato a Mike la sua penna. Spessissimo la vita reale è in grado combinare momenti che neanche a programmarli riescono così bene e naturali. Era la prima volta che ci parlavamo faccia a faccia. Ci siamo lasciati sapendo che giovedì 23 gennaio sarebbe stato un gran giorno. Che preludio, però.

In serata, per cena, è arrivato mio nipote Kariv (deriva dalla parola ebraica Karov cioè “colui che mi è vicino, accanto”), figlio di mio fratello e molto affezionato a noi, nonché maggiore in riserva del corpo delle forze corazzate dell’esercito. Lui e mio figlio Benji sono cugini di sangue e amici da quando erano piccoli. Il giorno dopo sarebbe stato l’artefice di tutte le foto e i video che sono stati scattati e registrati, settore nel quale è un campione.

Il giorno dell’evento Viviana, Kariv e io siamo saliti sul taxi che ci ha portati all’ingresso della base della Marina Militare, dove tra il 1968 e il 1970 ho dedicato due dei migliori anni della mia giovane vita al paese. Il posto è cambiato completamente: tutto era tirato a lucido e sullo sfondo si vedevano le navi della Marina attraccate. Graziose soldatesse in uniformi bianche (bianco neve, che nostalgia) ci hanno accolto per la registrazione. Ci hanno consegnato dei cappellini parasole; intorno erano stati allestiti tavoli con bottiglie d’acqua, succhi di frutta e torte.

Nonostante il cappellino, che ho conservato come un prezioso cimelio, per rispetto ai caduti avevo deciso di indossare la kippah , che ho tenuto per tutta la giornata. Mi ha fatto un enorme piacere che Viviana potesse vedere una base della Marina e tutto quello che le vive attorno.

Mike ha tenuto il discorso di apertura su un sobrio palco; per circa 40 minuti ha narrato la cronistoria dell’evento e come si fosse arrivati al giorno che centinaia di persone hanno atteso per cinque decenni. A un certo punto ha detto: “Ci tengo a sottolineare che colui che fu il sergente di turno nella base in quel triste giorno, Jossi Oskar, è venuto direttamente da Milano per essere presente oggi”. L’annuncio ha fatto sì che dopo i discorsi tante e tante persone, che ancora si ricordavano il mio nome,siano venute a salutarmi. Certi sentimenti non si possono descrivere con le sole parole, come si fa ? C’era Reuven, senza il quale non avrei mai saputo di questa cerimonia. C’era un carissimo amico di mio fratello, Dov, venuto in ricordo di suo cugino perito nel disastro. Il mondo è piccolo. Si è presentato un certo Yakov Edri, che nel 1970 era l’armiere della base. In seguito ha fatto carriera politica ed è stato per qualche tempo ministro nel governo. E ci teneva a salutarmi, lui da ex ministro. Ha voluto parlarmi anche Shoshana, impiegata nell’amministrazione della base, che aveva tenuto in memoria il mio nome. Kariv ha assistito con meraviglia all’evolversi degli incontri.

Finito il discorso di Mike, è salita una signora rappresentante del comitato dei familiari dei caduti. Poi il viceammiraglio della Marina, Moshe Horev, il sindaco della città di Eilat, Meir Itzhak Halevi, che ha promesso coram populo di prendersi cura del monumento e del giardinetto circostante. Tra un discorso e l’altro il gruppo di intrattenimento della Marina ha cantato alcune canzoni.

Tutti si sono poi trasferiti all’esterno della base per scoprire il monumento che, modesto, consiste in un pesantissimo sasso del peso di 24 tonnellate, esattamente come il numero delle vittime. Una tonnellata per ogni caduto, la sorte ci ha pensato lei. Accanto, una bacheca con i nomi e un profluvio di mazzi di fiori portati dai partecipanti. C’è stato l’alzabandiera dello Stato e della Marina, mentre un veterano soffiava nel fischietto il suono di circostanza tipico delle Marine di tutto il mondo. Sono venuti i bambini, nipotini dei caduti. Un rabbino militare ha recitato ElMalehRahamim ( D-o pieno di misericordia) e due anziani ex soldati hanno recitato il Kadish (la preghiera per i defunti, nella quale però la parola morte non compare!). Alla fine tutti i presenti hanno intonato l’Hatikva, con gli ufficiali sugli attenti che eseguivano il saluto militare. Saluto che ho fatto anch’io, da ex.

Ho avuto modo di salutare brevemente Ester, la moglie di Israel Yaakov, ma in seguito non l’ho più vista. Forse non se la sentiva di affrontarmi, provata da tanti anni di vedovanza (non si è più sposata e ha cresciuto da sola il suo unico figlio,quello che portava in grembo in quel terribile giorno).

Chi sono io per giudicare quello che ha passato questa coraggiosa donna? Così come quel giorno non ebbi la forza di dirle come stavano le cose, forse lei non è riuscita a parlarmi adesso. Ma è venuta, l’ho vista, stava bene e ciò mi basta.

Sono invece riuscito a parlare a lungo con la famiglia di Moshe Maimon, che si è presentata quasi al completo, e ho potuto aprire il mio cuore davanti a loro. Durante la conversazione abbiamo a stento trattenuto le lacrime. Ho appreso con grande tristezza che la madre del ragazzo era deceduta un anno dopo il figlio, stroncata dal dolore. Il volto di quel teenager ha popolato innumerevoli volte gli incubi che mi hanno perseguitato per tutta la vita. Ci siamo scambiati email e telefono e ho inviato loro il mio racconto, per il quale hanno ringraziato sentitamente.

Nel momento in cui scrivo una riflessione mi affiora alla mente: questo viaggio nel quale presente e passato si sono vertiginosamente mescolati è stato, e me ne rendo conto solo ora, un percorso terapeutico dal quale sono uscito rafforzato. Nella mia memoria quel giorno era incorniciato nella sua tragicità; gli eventi di oggi sono la dimostrazione che la vita è continuata e ci ha dato l’opportunità di ricordare i caduti. Ricordare è anche guarire.

Una parte dei presenti si è trasferita in un albergo nelle vicinanze, dove Mike ha pensato di prenotare una sala (a cosa non ha pensato Mike?) per scambiarsi ricordi, dato che molti morivano della voglia di svuotare il cuore. Superfluo dire che ho raccontato anch’io. C’è stato anche un piccolo rinfresco e ci siamo fermati per altre due ore.

Il tutto si è concluso nel tardo pomeriggio, quando siamo tornati nel nostro albergo, per niente stanchi a causa dell’adrenalina.

Venerdì mattina siamo partiti per Tel Aviv per celebrare Shabbat con tutta la tribù di mio fratello. Lascio a voi decidere se è valsa la pena di raccontare.

Ringrazio Anna Albano, la mia fedele editor, per il suo prezioso apporto.