di Davide Romano

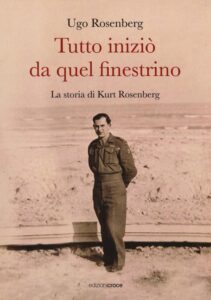

Abbiamo tutti un grande debito verso Ugo Rosenberg per aver raccontato nel suo libro Tutto iniziò da quel finestrino l’incredibile storia di suo padre Kurt, ebreo polacco che durante la Seconda Guerra Mondiale scampò sia alle deportazioni staliniane che alle persecuzioni nazifasciste, partecipando poi alla Liberazione dell’Italia. Nato a Wadowice il 31 dicembre del 1919 Kurt, fu grande amico di Karol Wojtyła. Trascorse l’infanzia principalmente a Bielsko, finché nel 1939 gli eventi precipitarono: l’accordo tra Stalin e Hitler fu il preludio della guerra. A fine agosto Kurt e la sua famiglia si trasferirono a Leopoli (allora in Polonia) dove vivevano alcuni loro parenti e da qui iniziamo l’intervista con Ugo Rosenberg.

Il 1 settembre 1939 i tedeschi attaccarono la Polonia da ovest. L’Armata Rossa fece lo stesso il 17 settembre da est. La famiglia di suo padre, trovandosi a Leopoli, evitò le persecuzioni naziste ma dovette affrontare il regime staliniano. Ci racconti come andò.

In quel periodo, il regime sovietico non attuava politiche antisemite, tant’è che mio padre poté iscriversi al Politecnico. Tuttavia, Stalin aveva l’obiettivo di eliminare l’intellighenzia polacca e questa politica colpì direttamente la mia famiglia.

Nella notte del 9 dicembre 1939, due agenti della NKVD, la polizia segreta sovietica, irruppero nell’appartamento dei miei familiari e arrestarono mio nonno, Herman Rosenberg, perché era un ufficiale dell’esercito polacco. Fu portato nella prigione di Leopoli e da quel momento non ebbero più sue notizie. Durante l’arresto i russi si presero l’orologio d’oro di mio nonno, rilasciando una “ricevuta” con la scritta “un orologio di colore giallo”. Solo dopo la guerra si scoprì che il suo nome figurava tra le 20.000 vittime del massacro di Katyn.

So che suo padre dovette affrontare anche un’altra notte di terrore e che fu proprio questo evento a stravolgere la sua intera vita. Ci spieghi bene.

Il 13 aprile 1940 la NKVD torna dalla mia famiglia: ordinano a tutti di vestirsi in fretta e di prendere solo poche cose. Dicono che li porteranno da mio nonno, ma nessuno ci crede. Vengono condotti alla stazione di Leopoli, la scena è agghiacciante: decine di famiglie vengono spinte nei vagoni merci come bestiame. Mio padre si arrampica in alto nel carro e vede un soldato russo di guardia che cammina lungo i binari, il fucile con la baionetta sempre pronto.

Poi arriva un’opportunità. Alle sei del mattino, quando il soldato si volta dall’altra parte, mio padre prende una decisione che cambierà il suo destino: si infila nel minuscolo finestrino e si lancia giù.

Un ferroviere polacco lo nota. Per un attimo, il terrore lo paralizza: e se lo consegnasse ai russi? Ma quell’uomo, invece, gli indica un passaggio sicuro.

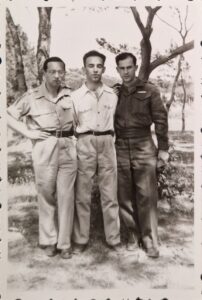

Mio padre scappa e da quel momento è costretto a nascondersi dai russi. Per qualche mese dorme nei luoghi più impensati: dal cinema al cimitero. Poi decide con i suoi amici Wolf Gross e Jan Eibenschütz, di lasciare la Polonia.

Per questi tre giovani ebrei polacchi cominciò così, dal 17 settembre 1940, una vera e propria fuga verso l’ignoto, col sogno di raggiungere la Palestina. Ci racconti cosa successe.

Attraversarono un’Europa devastata dalla guerra, spostandosi a piedi, in treno o con mezzi di fortuna, affrontando continue disavventure. Si ritrovarono a Bucarest proprio nei giorni del terremoto, poi a Šabac, in un centro per rifugiati ebrei, dove attesero invano un visto per la Palestina. Tentarono anche di raggiungere la Grecia, ma senza successo, e furono costretti a fuggire da Belgrado mentre la città veniva bombardata dai tedeschi.

Nel frattempo, il loro gruppo si era allargato. A Šabac si unirono a loro tre amici di Bielsko – Hugo Schlesinger, Roman Reich e Stefan Reich – e una ragazza austriaca, Herta Eisler. Insieme presero una decisione audace, che si rivelò vincente: cercare rifugio proprio nell’Italia fascista, nonostante le leggi razziali.

Fu una scelta rischiosa, ma non avevano alternative. Così, lasciarono Lubiana e, nel cuore della notte, attraversarono clandestinamente l’ennesima frontiera.

Arrivarono a Roma il 6 giugno 1941 privi di mezzi di sussistenza e dopo un paio di mesi chiesero di essere internati. Il Regime fascista li inviò in Abruzzo e Kurt si ritrovò prima ad Archi e poi a Villa Santa Maria. Come visse quel periodo?

Gli abruzzesi lo accolsero con grande calore umano. Quei due anni di internamento furono un periodo relativamente tranquillo per lui. Aveva cibo a sufficienza, e fece amicizia con la gente del posto, oltre che con altri internati.

Dopo l’8 settembre 1943 i tedeschi occuparono l’Italia centro-settentrionale. Come affrontò Kurt questa nuova situazione?

Mio padre raggiunse quasi subito Wolf e Jan a Torricella Peligna, ma la situazione restava pericolosa: un giorno uscendo di casa, vide passare delle motociclette con soldati tedeschi alla guida…

Mio padre raggiunse quasi subito Wolf e Jan a Torricella Peligna, ma la situazione restava pericolosa: un giorno uscendo di casa, vide passare delle motociclette con soldati tedeschi alla guida…

Un contadino, conosciuto come “zio Carmine”, li aiutò a nascondersi in un bosco. I contadini li avvertivano dei rastrellamenti stendendo lenzuola bianche alle finestre.

Dopo due mesi, Fioravante, un cugino di “zio Carmine”, li guidò nell’attraversare la linea del fronte. Fu un passaggio rischiosissimo: dovettero arrampicarsi nella notte su terreni franosi, con il fango fino alle ginocchia, mentre sentivano le voci dei tedeschi dalle postazioni vicine. Il 26 novembre raggiunsero i soldati neozelandesi ad Atessa. Per la prima volta dall’inizio della guerra, si trovarono finalmente “dall’altra parte”.

Suo padre ormai era libero, ma decise di rischiare ancora la vita e arruolarsi volontario con gli Alleati, per combattere nella guerra di Liberazione. Quale fu la sua esperienza?

Per un mese lavorò come traduttore con i sudafricani. A fine dicembre, si unì all’esercito polacco, composto in gran parte da ex deportati in Siberia. Erano 75.000 soldati, tra cui 1.000 ebrei.

Mio padre trovò in quell’esercito una nuova famiglia, senza tracce di antisemitismo. Per proteggerlo in caso di cattura da parte nazista, gli fu assegnato il nome Kazimierz Górski, essendo Rosenberg un cognome ebraico.

Partecipò a tutta la campagna d’Italia. Dopo la guerra, scoprì che molti parenti erano morti nella Shoah, mentre sua madre e suo fratello si erano miracolosamente salvati dopo cinque anni in Siberia.

Decise di restare in Italia, il Paese che gli aveva dato la salvezza e lo aveva accolto come un figlio.

Ci racconti dei rapporti tra suo padre e Giovanni Paolo II…

Erano praticamente coetanei e legati da un’amicizia profonda. Durante l’infanzia, si incontravano i fine settimana a Wadowice, quando mio padre andava a trovare i nonni la cui casa era a 50 metri da quella della famiglia Wojtyła. Passavano ore insieme a Jerzy Kluger, il figlio del Presidente della Comunità ebraica locale, giocando a calcio. A Wadowice, cattolici ed ebrei si affrontavano in partite molto accanite; mio padre amava raccontare di una volta in cui agli ebrei mancavano alcuni giocatori e Karol Wojtyła giocò in porta nella loro squadra. Un gesto, per quei tempi, particolarmente significativo.

Erano praticamente coetanei e legati da un’amicizia profonda. Durante l’infanzia, si incontravano i fine settimana a Wadowice, quando mio padre andava a trovare i nonni la cui casa era a 50 metri da quella della famiglia Wojtyła. Passavano ore insieme a Jerzy Kluger, il figlio del Presidente della Comunità ebraica locale, giocando a calcio. A Wadowice, cattolici ed ebrei si affrontavano in partite molto accanite; mio padre amava raccontare di una volta in cui agli ebrei mancavano alcuni giocatori e Karol Wojtyła giocò in porta nella loro squadra. Un gesto, per quei tempi, particolarmente significativo.

Più di trent’anni dopo la fine della guerra, si rincontrarono a Roma. Quell’incontro, carico di emozione e di memoria, rappresentò il ritorno di una grande amicizia che né il tempo né gli eventi avevano potuto intaccare.

Al termine di questo libro qual è la riflessione sua personale che sente di volere lasciare ai nostri lettori?

Mio padre si è salvato grazie a tanto coraggio, capacità d’iniziativa e desiderio di libertà. Determinante è stato il legame di amicizia che lo unì a Wolf e Jan: ciascuno di loro da solo non ce l’avrebbe fatta. Il mio pensiero finale va però a Roberto Castracane (Podestà di Villa Santa Maria, nominato Giusto tra le Nazioni), a “zio Carmine” (Carmine di Francesco, fucilato dai tedeschi) e ai contadini di Montenerodomo che aiutarono tante persone, ebree e no, mettendo in gioco la loro stessa vita per salvarne altre. Senza di loro, non sarei qui a raccontare questa storia. Possano i loro nomi, la loro umanità e il loro coraggio mai essere dimenticati.

Mio padre si è salvato grazie a tanto coraggio, capacità d’iniziativa e desiderio di libertà. Determinante è stato il legame di amicizia che lo unì a Wolf e Jan: ciascuno di loro da solo non ce l’avrebbe fatta. Il mio pensiero finale va però a Roberto Castracane (Podestà di Villa Santa Maria, nominato Giusto tra le Nazioni), a “zio Carmine” (Carmine di Francesco, fucilato dai tedeschi) e ai contadini di Montenerodomo che aiutarono tante persone, ebree e no, mettendo in gioco la loro stessa vita per salvarne altre. Senza di loro, non sarei qui a raccontare questa storia. Possano i loro nomi, la loro umanità e il loro coraggio mai essere dimenticati.

Ugo Rosenberg, Tutto iniziò da quel finestrino.