Di Sofia Tranchina

Per la seconda parte della Giornata della Cultura Ebraica, il chirurgo-psichiatra dell’ospedale Niguarda Leo Nahon ha proposto un confronto tra il dialogo interiore e il dialogo terapeutico, considerati nelle proprie aree di competenza: nella psicanalisi e nell’ebraismo.

Nahon non ha soltanto parlato di dialogo, ma anche ha aperto un dialogo, tra ebrei che parlano di sé e pubblico potenzialmente non ebraico che entra in empatia con l’ebraicità.

Per aprire una finestra nell’assai variegato sentimento di ebraicità – dal rifiuto dell’ebreo per sé stesso al forte senso identitario di appartenenza al popolo ebraico, dal senso di estraneità in casa propria al senso di appartenenza ovunque l’ebreo si trovi esiliato – Nahon ha raccontato lampi di ebraismo attraversando l’arte figurativa, il cinema, l’umorismo, e la letteratura.

Tutti sanno che ad inventare la psicanalisi è stato un ebreo, ma nessuno intuisce effettivamente quale ebreo: non è, come si suole sostenere, Sigmund Freud, bensì – ammicca Nahon – il patriarca Yosèf (Giuseppe), figlio di Giacobbe, che prigioniero in Egitto conquista la fiducia del Faraone con nientemeno che una interpretazione dei sogni.

Il Faraone fu infatti turbato dal sogno di “sette mucche grasse e sette spighe dorate, consumate da sette mucche magre e sette spighe arse”, al che Yosèf previde gli incombenti sette anni di carestia e gli suggerì di fare scorta di viveri durante i sette anni di abbondanza.

L’interpretazione dei sogni è ritorna spesso nella tradizione ebraica. Anche il Talmùd insegna: «un sogno non interpretato è come una lettera non letta».

Ma l’atteggiamento psicanalitico dell’ebraismo non si ferma alla dimensione onirica. Lo studio ebraico prevede una profonda analisi del testo, che si traduce nel dovere dello studioso di interrogare l’altro e quindi interrogare sé stesso.

E nell’interrogare l’altro, quest’ultimo spesso risponde alla domanda con un’altra domanda, secondo l’uso talmudico, portando a una ancor più profonda analisi, così come farebbe uno psicanalista con il suo paziente. O ancora, rispondere a una domanda con il silenzio che riverbera la domanda.

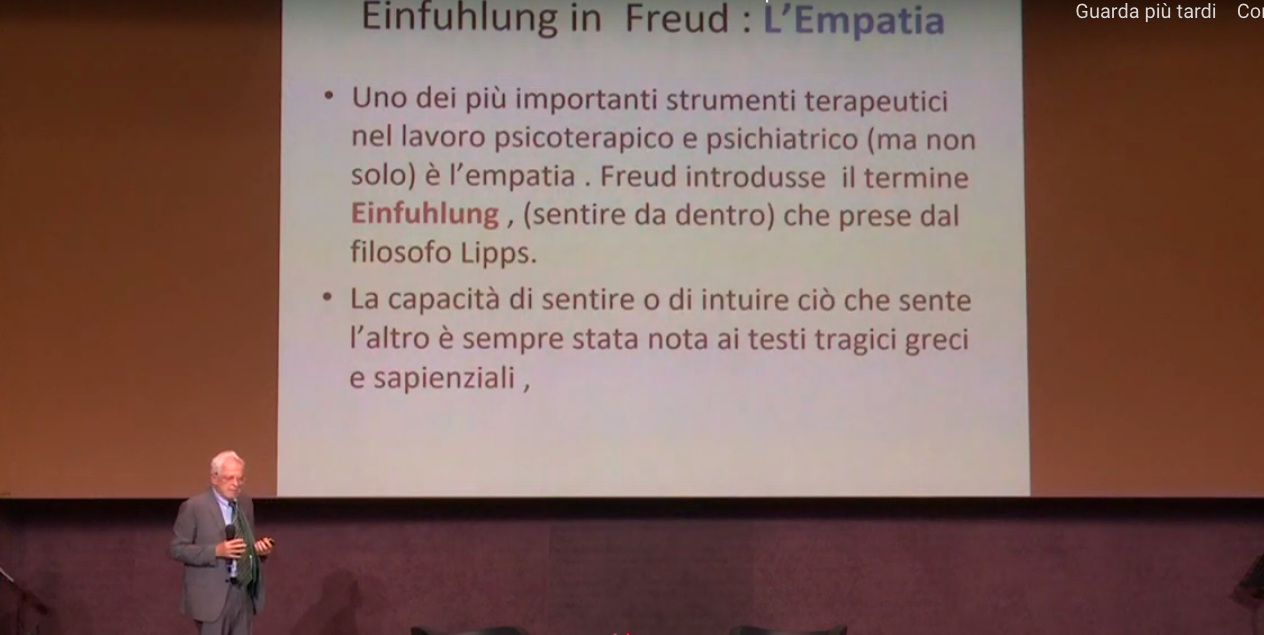

Il dialogo psicanalitico è infatti quel dialogo particolarissimo in cui un interlocutore parla e basta, e l’altro ascolta e basta. E per comprendere il dialogo psicanalitico, Nahon ha tracciato la storia della nascita dello stesso nell’ambito ebraico, non solo di Freud ma anche di tutti i suoi compagni e colleghi. La cosa spinse infatti Freud a designare Jung come suo successore, nel tentativo di salvare la psicanalisi dall’accusa di essere prerogativa ebraica.

Tuttavia ebraismo e psicanalisi rimangono necessariamente strettamente legati, e i parallelismi si moltiplicano in ogni aspetto.

«L’io non è padrone in casa propria», spiega Freud, e altrettanto l’ebreo – specialmente nel primo Novecento mitteleuropeo – non si può sentire mai del tutto padrone a casa propria.

Ma anche oggi, in tutto il mondo, l’ebreo ancora oscilla tra un senso di estraneità al luogo in cui si trova e un senso di appartenenza imprescindibile che sorge da un’identità che trascende il luogo stesso – spiega Nahon suscitando l’empatia del pubblico – e la rinascita del popolo ebraico in Israele può compiersi solo attraverso una profonda consapevolezza di sé.

L’importanza delle parole attraversa tutta la storia ebraica, sin dalla Genesi, all’inizio degli inizi, in cui l’uomo è individuato come creatore di parole: «tutte le creature animate passarono davanti ad Adamo, e Adamo diede un nome ad ognuna di esse», senza dimenticare sé stesso, la propria moglie e addirittura l’Onnipotente (Genesi 2:19-23).

Il procedimento terapeutico, altrettanto, parte dalla fondamentale pratica di dare un nome alle emozioni.